一、研究中心定位

高分子与纳米复合材料研究中心面向国家战略需求和国际科技前沿,按照珠海校区“优势延伸服务产业、湾区特色贡献增量、基础学科强化支撑、前沿交叉孵化方向”的总体思路,围绕粤港澳大湾区海洋工程、生物医药大健康、3D 打印及印刷、新能源与碳中和、生态环保等战略性新兴产业发展,服务学校“双一流”发展的使命任务,以社会需求和人才培养为导向,聚焦国家战略提升硬核竞争力、打造新材料领域产业孵化先行地,建设海洋工程材料、生物医用大健康材料、3D打印及印刷新材料、海水发电新能源材料、稀土功能材料、AI材料设计及材料加工等研究方向,开展在海洋新能源及防腐防污、生物医药大健康、绿色建筑材料、生态环保等领域的高分子与纳米复合材料研发及产业化应用。

研究中心具体定位聚焦以下三个方向:

1)海洋工程先进材料(海洋防护、海水发电镁/锌基新能源及电池隔膜材料)

2)生物医药大健康材料

3)基于AI设计的3D打印与印刷功能高分子及纳米复合材料

二、研究中心目标

高分子与纳米复合材料研究中心结合高质量人才培养、材料学科建设国民经济发展的需要,实行“开放、流动、联合”的运行机制,争取在科学研究、人才培养、队伍建设、对外开放和国内外学术交流等方面不断创新。研究中心坚持“一流引领一流”,倾心涵育“引得来、育得好、留得住”的人才生态,全/柔结合建设一支具有国际化视野、广泛学术影响力的高水平教学科研队伍。研究中心将持续提升原始创新能力、重大科技任务攻关能力、高水平科技转移转化能力,聚焦国家战略需求和世界科技前沿,加快抢占一批科技制高点,聚焦国家战略提升硬核竞争力、打造新材料领域产业孵化先行地,建设未来能源与新材料、生物医用大健康材料、海洋工程材料等学科方向,建设粤港澳大湾区学科高地和创新高地;为加快实现国家新材料领域高水平科技自立自强,服务粤港澳大湾区产业经济发展、服务学校“双一流”发展的任务做出贡献。

三、科学研究

(一)研究领域:新能源、海洋工程等领域高分子与纳米复合材料及器件

领域概述:

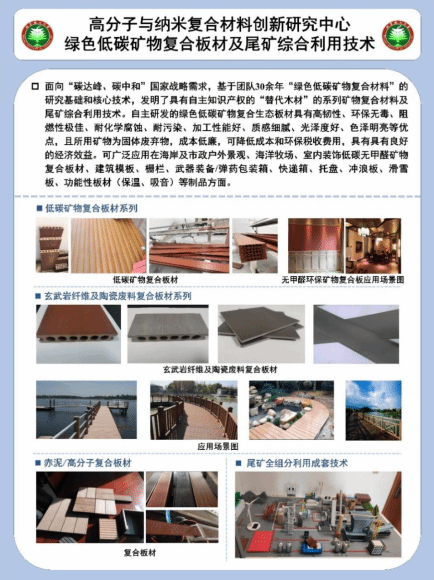

l 技术基础:基于团队30余年在高分子复合材料与纳米材料领域的研究基础及“绿色低碳矿物复合材料”系列核心技术,属于原始创新、自主知识产权,在生物医药大健康、镁锌能源、电池隔膜、海洋工程等领域的高分子及纳米复合材料研究及应用技术均处于国内外先进水平,已授权近百项美国、加拿大等国际发明专利和中国发明专利。

l 产业方向:聚焦海洋工程、生物医药大健康、镁锌电池新能源等战略新兴产业对新材料的市场需求。

l 重点研发:海洋工程材料、生物医药大健康材料、电池隔膜、海水发电新能源材料、生态环境材料、光伏边框、支架复合材料等。

l 材料特点:轻量化、低成本、耐腐蚀、绿色低碳、可循环利用。

(二)研究课题

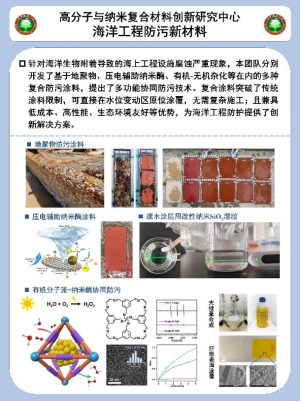

研究课题1:海洋工程新材料

海洋工程材料及海洋资源综合利用,包括海洋工程材料、海洋防腐防微生物附着材料、海洋光伏新能源组件复合材料、海岛及海岸线修复及生态复合材料、生态环保纳米复合材料、海洋牧场玄武岩纤维复合材料、壳聚糖与海藻酸钠等。

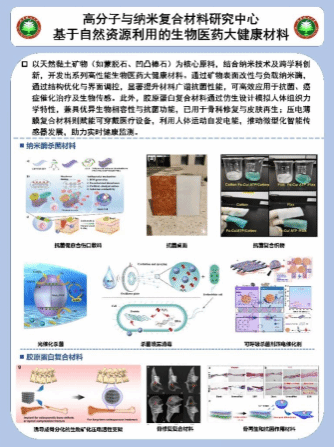

研究课题2:自然资源综合利用与生物医药大健康材料

包括矿物复合杀菌材料、海洋微生物大健康材料、海洋生物与高分子凝胶医用大健康材料、海洋生物胶原蛋白与矿物复合生物医药大健康材料等。

研究课题3:3D打印绿色低碳复合结构材料研究与示范应用

研发基于尾矿固废和高分子的增材制造材料及构件,包括地聚物、赤泥和煤气化渣等固废的3D 打印矿物复合胶凝材料、填充保温材料、耐海水腐蚀胶凝材料、3D打印聚丙烯、聚乳酸等高分子纳米复合材料,从材料设计、制备与产品集成,到商品化应用。

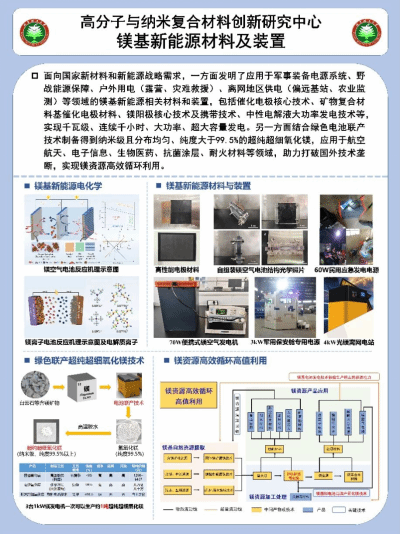

研究课题4:镁基新能源材料及系统应用

包括镁-空电池、镁离子电池、镁锌离子电池等系列新材料新能源材料研究及应用。采用非贵重材料路线,低成本、高性能,具有普遍应用前景。发明系列电池与超电等锌镁离子储能电极材料,探讨其海水发电及储能成套技术。镁基空气发电新能源创新技术是一种基于镁金属和空气中的氧反应的电池技术,项目核心产业链“海洋/盐湖资源→金属镁→镁空气电池→清洁电能+超纯超细氧化镁”。镁基空气电池因其能量密度高(理论值6800Wh/kg)、原料储量丰富(我国镁矿占全球70%)、环境友好等特性,被视为下一代分布式能源系统的革命性技术。

研究课题5:绿色低碳低能耗装配式被动房建筑复合材料

低碳装配式被动房绿色建筑材料研究内容主要围绕材料全生命周期低碳化、性能优化及装配工艺适配性展开,包括:(1) 材料生产阶段低碳化:原料替代与技术创新:通过工业固废(如粉煤灰、钢渣)替代传统水泥原料,并开发低碳胶凝材料,减少生产能耗和碳排放。(2) 能源结构转型:推广生物质燃料、氢能等清洁能源替代化石燃料,结合碳捕捉技术实现建材生产阶段的碳中和。总量控制与标准化生产:通过预制构件模数化设计减少材料冗余,配合标准化生产降低资源浪费。(3) 材料性能与建筑能效协同。高性能围护结构材料:研发气密性达标的装配式门窗系统,结合真空绝热板、相变储能材料提升墙体保温性能。(4) 被动式热调节材料:开发自调温相变砂浆、辐射制冷涂料等材料,通过材料自身特性减少建筑主动供能需求。(5) 可循环利用与健康环保。模块化可拆卸设计:采用钢结构连接件和干式装配工艺,实现建筑拆除后材料的无损回收与再利用。健康功能建筑材料应用:集成光催化涂料、负离子释放板材等材料,改善室内空气质量并降低环境负荷。

研究课题6:光伏新能源组件复合材料与器件

矿物全组分利用成套技

矿物复合材料制品

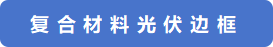

高分子复合材料光伏边框,替代传统的铝合金,可以使组件企业降低20%左右的成本,提高光伏组件的性价比,降低组件产品的碳排放,为光伏组件国内市场出口欧洲等海外市场提升竞争力。

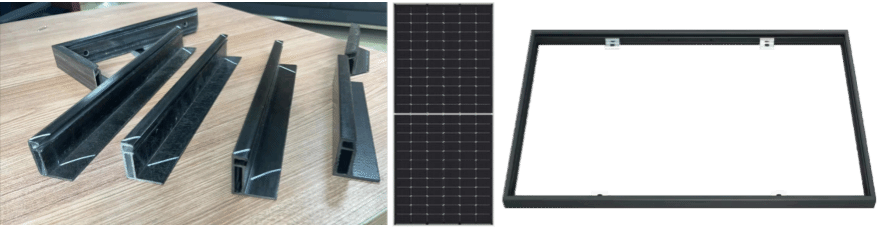

高强耐腐蚀的复合材料光伏支架,无需防腐处理,可为光伏项目大幅降低后期25年的电站运营周期中的维护成本,同时使未来更多的盐碱地、滩涂,以及海上光伏项目成为可能。

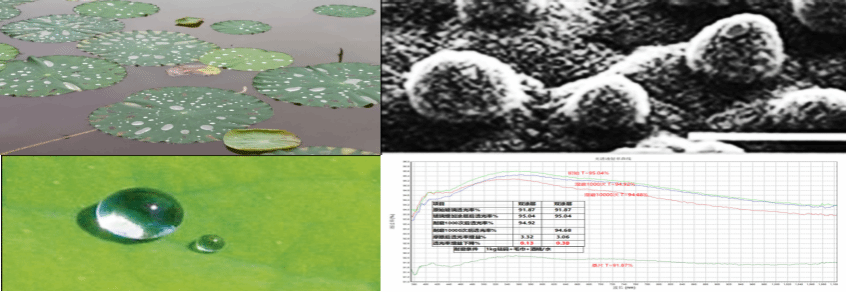

高分子与纳米复合材料研究团队在光触媒纳米光催化自清洁材料方面具有多年的研究基础,可减少沙尘和降尘等环境因素对光伏面板的影响,有效降低运维成本。使用自清洁材料后,表面不易吸附浮尘微粒等污染源,实现光伏面板的自清洁,同时降低透光率衰减,可实现提高发电量2-3%,为光伏电站创造显著的效益。

研究课题7:阻燃耐热电池隔膜材料

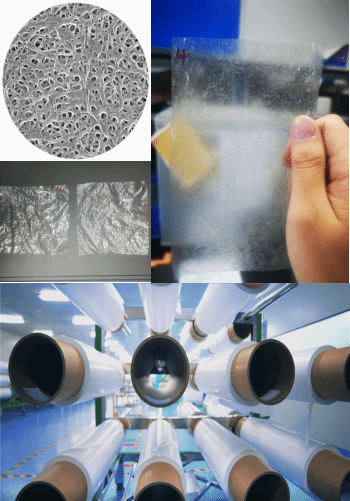

电池隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。目前,商品化锂电池隔膜主要采用聚烯烃类材料隔膜,其不足之处为:在高温充放电过程中,有时会收缩变形,导致电池短路、电动汽车自燃,严重危害人身生命安全。

电池隔膜性能的优劣决定着电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性,要求隔膜需具有合适的厚度、离子透过率、孔径和孔隙率及足够的化学稳定性、热稳定性和力学稳定性等性能。

团队研究的高强耐热电池隔膜强度高,可降低短路风险;耐高温性能优良,难燃,有效降低电池热失控风险。高耐热电池隔膜的高孔隙率、优异的耐热性和力学性能等特点,是理想的电池隔膜新材料,可给电池的使用寿命和安全性带来明显提升,改善电池的安全性。

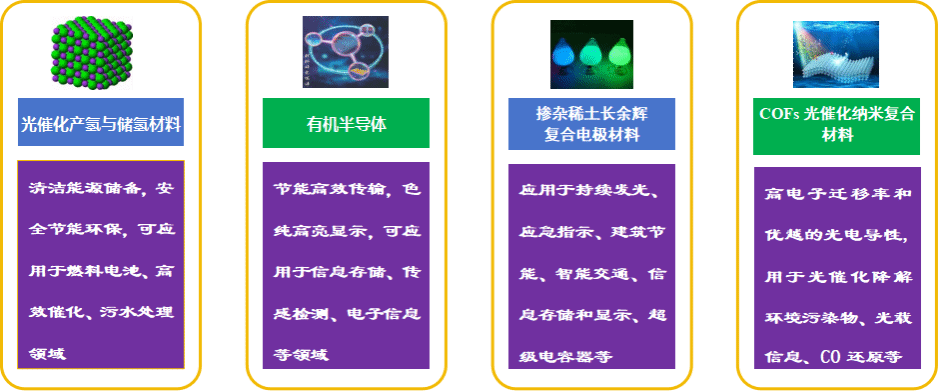

研究课题8:有机光电及储能材料

四、学科建设

人才培养:培养高分子复合材料、纳米功能材料、海洋工程材料、生物医药大健康材料等硕士/博士研究生,为大湾区培养具有国际视野、掌握新技术攻关能力的相关领域新材料青年科技人才。

队伍建设:引进和培养新材料研究与开发的属地全职青年教师、四青及以上国家级人才若干名。

学科创新:预期未来申报省部级或国家级科技奖,联合筹建省部级重点实验室平台。申请发明专利若干项,预期转化多项。支撑高分子复合材料与纳米复合材料学科方向拓展在生物医药大健康、海洋工程等领域的应用。

教学支撑:团队可在材料专业研究生课程等课程方面进行教学支撑,承担材料与化工类硕士与工程博士的《材料合成与制备》、《复合材料学》等课程;承担材料专业相关的本科课程。

五、科研团队成员

张以河,团队负责人,二级教授,博导,俄罗斯工程院院士、俄罗斯自然科学院院士,国务院特殊津贴专家,泰山学者,中国微米纳米技术学会微纳复合材料分会副理事长,非金属矿物与固废资源材料化利用北京市重点实验室主任、全国循环经济工程实验室主任、自然资源部矿区生态修复工程技术创新中心副主任,2019年至今连续入选“科睿唯安”全球高被引学者、斯坦福大学全球前2%顶尖科学家。兼任中国复合材料学会理事及矿物复合材料专委会主任委员、中国微米纳米技术学会理事、中国硅酸盐学会固废与生态材料分会常务理事、中国环境科学学会固废分会副主任委员、中国材料研究学会理事、中国矿产资源与材料应用联盟理事、中国地质学会盐湖环境资源专委会副主任委员、中国循环经济协会全国尾矿综合利用产业技术创新战略联盟/废旧纺织品综合利用专委会副主任。

分别获得北理工学士、哈工大硕士、中科院博士学位,香港理工大学博士后。历任资源综合利用与新材料创新团队首席科学家、香港理工大学研究员、香港城市大学研究员;山东非金属材料研究所高工、总体规划。先后在美、澳、德、荷、加等国家合作研究或访问教授。长期从事“资源综合利用与新材料及其能源、环境、生物应用”基础和关键技术研究,承担国家重点研发计划、863、国家自然基金等国家及省部级和横向课题数十项。共在Nat. Comm.、Adv. Mater.、Angew Chem. Int. Ed等期刊发表SCI论文700余篇(SCI他引3万余次、H指数103),主编《矿物复合材料》《复合材料学》(教育部高等学校材料类教指委规划教材)《材料制备化学》《矿产资源循环利用与新材料》《赤泥资源综合利用及矿物复合新材料》《石墨矿资源全利用及石墨烯复合材料》《玄武岩矿资源全利用及其纤维复合材料》《光催化与矿物复合环境能源材料》《铁尾矿资源全利用及其矿物复合材料》等专著/教材;授权100余件国内外发明专利,多项成果实施转化;以第一完成人获教育部自然科学二等奖、国土资源科学技术二等奖等多项科技奖,参与编制多个国家或行业标准。培养博士/硕士研究生140余名,入选教育部全国万名优秀创新创业导师、连续多年被评为学校研究生指导名师。

主要研究领域:先进材料及其新能源、环境、大健康材料、海洋等应用,包括功能高分子复合材料、石墨烯与光电催化纳米复合材料、非金属矿与金属尾矿全组分利用及绿色低碳矿物复合材料。

电子邮箱:406797364@qq.com.

霍毅欣,北京理工大学生命学院特聘教授(二级)/博士生导师,生命学院副院长,国家级领军人才。主要研究方向:1)生物信息学:基于深度学习和大语言模型的DNA和酶设计;微生物进化机制;2)生物医学工程:药物中间体的微生物合成途径构建及高效生产;生物传感器的研发;肠道微生物和哺乳动物细胞的基因编辑。3)合成生物学(碳中和):二氧化碳资源化;高鲁棒性底盘宿主构建;塑料降解。

北京理工大学第十届校学术委员会委员,北京理工大学第十二届校学位委员会委员,北京理工大学第四届理材学部委员;2019-01至今,工业和信息化部“分子医学与生物诊疗”重点实验室副主任,学科专业责任教授(生物学学科、生物技术本科专业);![]() 国家级领军人才(2022年入选),国家级青年人才(2015年入选)、江苏省双创人才(2015年入选);中国生物工程学会理事、青年工作委员会委员,农工民主党中央教育科技工作专委会委员、农工民主党北京理工大学支部主委;2024年第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛主赛道金奖指导教师。2008-08至2011-07,加州大学洛杉矶分校,博士后,导师为James C. Liao教授(美国科学院院士、美国工程院院士、美国国家发明家科学院院士,第三世界科学院院士、台湾中央研究院院士、现任台湾中央研究院院长);2006-05至2008-08,加州大学洛杉矶分校,博士后,导师:Jay D. Gralla教授。

国家级领军人才(2022年入选),国家级青年人才(2015年入选)、江苏省双创人才(2015年入选);中国生物工程学会理事、青年工作委员会委员,农工民主党中央教育科技工作专委会委员、农工民主党北京理工大学支部主委;2024年第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛主赛道金奖指导教师。2008-08至2011-07,加州大学洛杉矶分校,博士后,导师为James C. Liao教授(美国科学院院士、美国工程院院士、美国国家发明家科学院院士,第三世界科学院院士、台湾中央研究院院士、现任台湾中央研究院院长);2006-05至2008-08,加州大学洛杉矶分校,博士后,导师:Jay D. Gralla教授。

邮箱:huoyixin@bit.edu.cn

张金凤,北京理工大学生命学院教授/博士生导师,智慧生物学系主任,国家级青年人才;主要研究方向为药物递送及纳米医药;相关研究成果已发表高水平学术论文70余篇,其中以通讯/第一作者在Nature Communications,ACS Nano,Nano Letters,Advanced Functional Materials及Advanced Science等国际顶级期刊上发表SCI论文50余篇(IF>10的24篇、ESI高被引论文5篇、封面文章7篇),论文被引5300余次(H-因子45);已申请/授权国家发明专利10余项(其中2项已获转让)、申请/授权美国发明专利2项;撰写英文专著章节2部;主持国家自然科学基金面上、青年项目以及北京市自然科学基金面上、青年项目等10余项科研基金项目;入选教育部青年长江学者(2023)、北京市科协青年托举人才(2021)、英国皇家化学会J. Mater. Chem. B期刊新锐科学家(2023)、中国生物物理学会纳米生物学学会优秀青年学者奖(2023)、北京市科协创先争优科技工作者代表(2023)、中国生物物理学会“臻于至善·智美女科学家”最具实用价值奖(2022)等多个奖项;指导本科生参加各类创新创业竞赛,获国家级奖2项、省部级奖6项;荣获第十五届北京理工大学“我最喜爱的老师”称号(2020);相关工作获北京电视台人物专题报道(2024)。现担任中国感光学会青年理事会理事、中国光学学会生物医学光子学专业委员会青年委员、北京理化分析测试技术学会核酸适配体交叉技术分会理事、Exploration副主编及Nano-Micro Letters、Asian Journal of Pharmaceutical Sciences及VIEW等多个国际期刊的编辑或青年编委;长期担任Nature Communications,Advanced Materials,ACS Nano,Advanced Functional Materials,Advanced Healthcare Materials,Biomaterials等四十余个国际知名期刊通讯审稿人。

贺志远,北京理工大学材料学院教授,博士,博导。国家优秀青年基金获得者,中国科学院青促会会员。发表文章40余篇,包括Sci. Adv、Angew. Chem. Int. Ed.、Acc. Chem. Res.、PNAS、Matter、ACS Nano、CCS Chem.等,申请国家发明专利10余项,已授权7项。应邀在“2019 MRS Fall Meeting”、“16th Pacific Polymer Conference”等重要国际学术会议做邀请报告。

六、研究成果

团队现有成果:

1)在Nature,Science,Angew. Chem. Int. Edit.,Adv. Mater.等刊物发表论文近千篇,授权发明专利100余件。

2)承担国家863计划项目、重点研发计划项目、国家优青项目等20余项:企业委托科技攻关项目100余项。

3)以第一完成人获得教育部自然科学奖、国土资源科学技术奖等多项科技奖;省级科技进步奖若干项。

4)与企业联合共建了国家级绿色低碳复合材料工程实验室,重点围绕海洋、石化、铁路、电力及新能源工程等领域开展协同攻关项目。

七、人才招聘

(1)招聘方向

诚邀材料科学与工程、化学化工、生物医药、生物技术与工程等相关学科及交叉方向的优秀人才加入。

(2)招聘岗位

>>预-长-专聘系列

预聘教授、副教授、助理教授等教学科研岗或科研岗位。海外优青等人才一人一议,学校和团队将提供一对一全方位强力服务和支撑。

>>博士后人员

特立博士后、团队岗博士后、科研岗博士后。

(3)福利待遇

>>优厚的薪酬待遇

学校提供具有竞争力的薪酬待遇,按“高于北京、优于当地、动态调整”的标准制定各类人才岗位薪资待遇。“预长专”体系人员薪资待遇包括年薪、安居补贴、科研启动费、年终绩效及单位五险一金等。若入选相关人才支持计划,同时仍按照学校相应岗位年薪进行叠加资助并给予一定奖金奖励。

>>有力的科研支撑

支持申请各类人才项目、基金资助,提供一对一个性化指导;全方位帮扶人才,健全“新兴学科孵化器+高端人才蓄水池+原始创新助推器”,强化全周期人才成长支持机制;提供充足办公、实验场地;提供博士生、硕士生等专项指标。

>>完善的福利保障

享受专家公寓或住房补贴等住房保障;享受“中小幼优质学位+家属就业+专家体检+学术休假”的一揽子人才引进“绿色通道”。

>>广阔的发展前景

珠海校区2024年开启“双一流”本硕博招生,其中本科招生提档线居广东省首位,提速换挡迈入高质量发展新征程,朝着一流大学校区建设目标奋勇前进。崭新蓝图、全新机遇、为各类人才圆梦湾区提供广阔平台。

(4)联系方式

有意向申请者以“高分子与纳米复合材料创新研究中心应聘+姓名+应聘岗位”为邮件主题将个人简历发送至邮箱:406797364@qq.com或tang_xy@bitzh.edu.cn,并抄送学校、学域人才办公室:rcb@bitzh.edu.cn、nyjtxy-rs@bitzh.edu.cn。