一、团队定位与目标

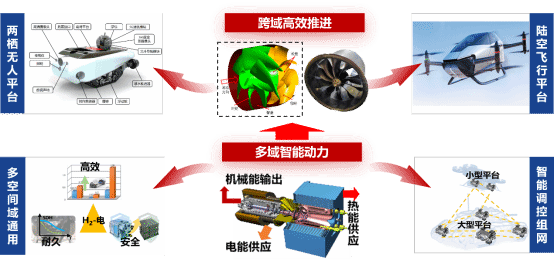

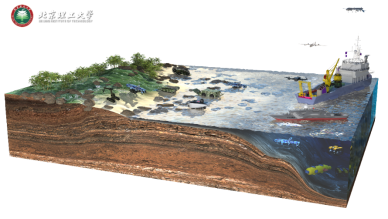

本团队立足国家低空经济发展战略和海洋强国重大需求,紧密对接粤港澳大湾区海洋经济高质量发展与低空经济产业布局的核心任务,以“低空跨域多栖平台动力推进技术”为主攻方向,聚焦低空-水面-水下跨域多栖作业场景下的动力系统创新研发,构建“基础理论突破-核心技术攻关-装备研制应用”全链条创新体系。作为北京理工大学“双一流”建设的战略支撑点,团队依托在先进两栖无人装备设计、智能动力推进系统、多相流动仿真算法及高精度实验测量等领域的深厚技术积累,重点突破高功率密度推进、多域智能动力、复杂环境自适应控制、多物理场协同仿真等关键技术,通过产学研深度融合形成自主可控的技术体系与装备谱系,为粤港澳大湾区低空经济示范区建设、海洋资源开发与高端装备升级提供核心动力技术支撑,力争建成具有国际影响力的低空跨域多栖装备动力系统研发高地和复合型创新人才培养基地。

立足国家低空经济发展战略与海洋强国建设需求,依托团队在动力推进领域牵头承担10余项国家级重大重点项目(含国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目等),聚焦低空跨域多栖平台动力推进系统“卡脖子”技术,力争通过3-5年建设,突破低空能源动力系统、高功率密度推进器、两栖无人装备智能控制等核心技术,形成自主可控的仿真软件及实验测量技术体系;建成覆盖“基础研究-技术开发-装备应用”的全链条创新平台,推动智能两栖探测装备、高效推进系统在粤港澳大湾区海洋资源开发、低空经济等领域规模化应用;培养兼具力学、机械、控制等多学科交叉能力的复合型人才,主导制定行业标准,建成服务国家战略与大湾区产业升级的国际一流创新团队。

二、团队成员

团队由2名国家级青年人才(教授)领衔,核心成员包括副教授(特别研究员)3人、助理教授(特别副研究员)5人,已形成“领军人才-青年骨干”梯队,学科覆盖能源与动力工程、机械工程、海洋工程等方向。近年来,牵头承担国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、国防项目等国家重大重点项目10余项,年均到校科研经费超2000万元。团队已拥有国家发明专利100余项、软件著作权50余项,出版学术著作5部,发表SCI/EI论文400余篇,获省部级科技奖励10余项(含一等奖4项),在低空跨域动力推进领域形成“基础研究-技术转化-产业服务”全链条能力。团队研发的智能两栖无人平台、自主仿真软件等成果直接应用于多项国防装备与海洋工程项目,具备服务国家战略需求与大湾区产业升级的核心技术力量及持续攻关实力。

黄彪,现任北京理工大学教授,博士生导师,珠海校区副校长。国家高层次青年人才,国家重点研发计划首席科学家,国家重点研发计划总体专家组成员、中国力学学会流体力学专业委员会(水动力学专业组)组员、中国机械工业教育协会高等工程教育动力机械工程学科教学委员会副主任委员、《水动力学研究与进展》、《Journal of Hydrodynamics》、《排灌机械工程学报》编委。以第一作者/通讯作者在 Phys. Fluids、Int. J. Multiphase Flow、Int. J. Heat. Mass. Tran、Comput. Fluids、ASME J. Fluids Eng.等领域主流期刊发表 SCI 论文 74 篇(其中近 5 年 53 篇)。近年来在国家重点研发计划(主持1项)、国家自然科学基金(主持4项)、装备预研类基金(主持10余项)等项目的资助下,致力于复杂多相流动关键问题的挖掘、分析和解决。科研成果获得教育部自然科学二等奖(序1)、江苏省科学技术奖一等奖(序3)、教育部科技进步二等奖(序2)、中船重工集团科技进步二等奖(序2)和中国石油和化学工业科技进步二等奖(序4)。

黎一锴,现任北京理工大学教授,博士生导师,能源与交通学域副主任。首批173重点项目首席,国家级高层次青年人才。研究方向为燃油喷雾破碎理论、高强化柴油机环境适应性等。主持军科委基础加强重点项目1项、国防科工局基础产品创新计划项目2项、国家自然科学基金2项、北京市自然科学基金2项,以第一/通讯作者发表SCI论文60余篇,第一发明人授权发明专利20余项,出版专著1部,获军事技术发明二等奖1项,北京市科技进步二等奖1项,国防科技进步二等奖和三等奖各1项。

吴钦,现任北京理工大学特别研究员,博士生导师,入选中国科协“青年人才托举工程”,北京高校青年教师创新教研工作室负责人。研究方向为高速水动力学,主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金、国防基础研究项目等10余项。开展高精度流固耦合多场同步测试、空化流固耦合精确预报和复合材料抑振机理等共性基础问题研究,在Int. J. Multiph. Flow, Phys. Fluids, Renew. Energy, Ocean Eng.等国际高水平期刊发表SCI论文40余篇。相关研究成果为水力装备领域的多个预研和重点型号研制任务提供了支撑,获多项省部级科技奖励。参与建设国家精品在线课程《工程流体力学》、北京市“课程思政”示范课程《流体力学》,主持教育部产学合作协同育人等教改项目,获北京高校第十二届青年教师教学基本功比赛一等奖、最佳现场展示奖、最受学生欢迎奖,北京高校教师教学创新大赛一等奖,卓越大学联盟高校教师教学创新大赛一等奖等。

陈泰然,现任北京理工大学特别研究员,博士生导师,某型号项目主任设计师,入选北京市高层次创新创业人才,担任航空学会流体控制与热管理分会青年委员、《Applied Science》专刊编委和《数字海洋与水下攻防》青年编委。长期从事海洋运载装备和智能跨域无人平台技术研究,相关研究成果为多个重点型号研制任务提供了有力支撑。以第一/通讯作者发表论文61篇,其中顶级期刊21篇,重要期刊10篇,授权发明专利22项(序1/2),曾获全国性优秀无人平台奖(序1)和省部级科学技术奖。指导学生及学生社团获省部级以上科技创新荣誉奖励40余项。

胡晨星,北京理工大学副研究员,博士生导师,某重大型号项目主任设计师,中国商飞C929大飞机联合攻关专家,中国内燃机学会基础件分会委员,Turbocharing Seminar国际会议组委会委员,国家自然科学基金和教育部学位与研究生教育发展中心函评专家。主要研究方向为低空飞行器进气稳定性、智能流体力学等,主持国家自然基金项目,某重大型号项目课题,国家重点研发计划课题,省部级自然基金与科技计划等十余项相关课题,主持中国商飞C919、C929国产大飞机专项,研究成果应用于多个陆上与航空动力重点型号,并荣获“北京理工大学优秀博士后”称号,获中国造船学会科技进步一等奖,北京理工大学青年教师教学基本功比赛二等奖,国际会议最佳论文/报告奖6次。以第一或通讯作者发表权威期刊论文40余篇,其中ESI热点文章1篇,中科院一区SCI论文21篇,包括自然出版社npj Clim. Atmos. Sci.与Cell出版社iScience各1篇,并受到国家自然基金委通讯报道,发明专利10余项,多次受邀参加国内外航空行业会议特邀报告、分会场主席。

郑思宇,北京理工大学助理教授、硕导。2022年博士毕业于北京理工大学动力工程及工程热物理专业,2022-2024年在北京理工大学电动车辆国家工程研究中心从事博士后研究。在兵器装备特种车辆、新能源汽车热管理设计理论与优化调控方法,及关键零部件流动与传热基础问题等方向开展了长期研究。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后面上项目、某重大工程动力专项项目、国家重点研发计划子课题等纵向项目,以及多项航天、兵器研究院横向课题,担任国家自然科学基金和教育部学位与研究生教育发展中心函评专家。基于相关研究成果在国际权威期刊发表SCI论文30余篇,申请/授权国家发明专利10余项。

团队主要人员:

| 姓名 | 职称 | 研究方向 | 邮箱 |

| 黄彪 | 教授 | 先进海洋运载装备 | huangbiao@bit.edu.cn |

| 黎一锴 | 教授 | 气-液两相流界面不稳定性及数值模拟方法 | liyikai@bit.edu.cn |

| 伍岳 | 副教授 | 复杂流动/燃烧系统测量 | wuyue@bit.edu.cn |

| 吴钦 | 副教授 | 高速水动力学 | wuqin919@bit.edu.cn |

| 陈泰然 | 副教授 | 智能跨域无人平台 | chentairan@bit.edu.cn |

| 刘涛涛 | 助理教授 | 跨介质航行体流体动力学 | liutaotao@bit.edu.cn |

| 胡晨星 | 助理教授 | 先进陆/空动力系统 | chenxinghu@bit.edu.cn |

| 杨子明 | 助理教授 | 微小型发电系统 | yangziming@bit.edu.cn |

| 史中杰 | 助理研究员 | 喷雾燃烧技术 | shizhongjie@bit.edu.cn |

| 郑思宇 | 助理教授 | 特种车辆、新能源汽车热管理 | Zhengsiyu@bit.edu.cn |

三、研究方向与成果

1、智能跨域多栖无人运载装备

突破了高性能喷水推进泵设计、快速响应矢量喷口控制、跨域多栖环境自适应变构型等关键技术,研制了系列化智能跨域多栖无人平台,克服了复杂跨域多变环境下无人平台“动力弱”、“控制难”、“适用差”的难题。经过比测和对标,多台无人平台的综合性能达到了国际先进水平,先后在多次全国性比赛/比测中获得了优异的成绩,并在河道、近岸和桥梁等过个场景下实现应用和推广,推动了我国智能跨域多栖无人运载装备技术创新和新质力量生成。

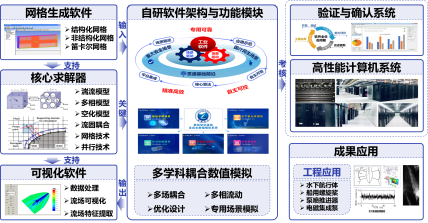

2、全自主空化流体动力数值模拟软件

在以水力机械为代表的重大装备领域,空化流体动力设计虽已形成较完善的研究体系,但其数值预测能力仍难以匹配工程复杂实际需求。团队提出贴体笛卡尔网格自适应生成方法,突破水力装备复杂几何约束,自主研发的空化流动核心求解器在国际上率先实现水力装备空化流固强耦合非线性建模,经权威机构验证,其空化流动计算精度与效率达国际先进水平。建立国产超算平台移植优化框架,支持异构众核大规模并行计算,适配神威超级计算机架构,实现数十万核并行规模下10亿级网格单元的水力装备全工况高精度仿真。

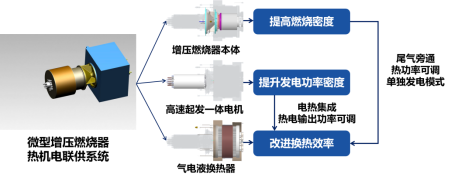

3、高功率密度多域平台动力发电系统

针对多域平台复杂工作环境和工作模式下对热机电多种能流的复杂需求,围绕采用微型增压燃烧器系统作为主动力源的工作特性同整车热机电能流需求之间匹配复杂这一瓶颈问题,提出基于能源系统工作特性和整车需求边界映射的能流匹配新技术,开展微型增压燃烧器热机电联供系统能流匹配技术研究,探明极端环境下微型增压燃烧装置工作特性、发电特性和换热特性变化规律,揭示复杂环境条件下低落压比增压燃烧器燃烧恶化机理和轴功输出特性变化机制,以及换热器变物性气流热输运机理,建立热机电联供系统工作特性和整车需求耦合的参数化模型及最高效率供能控制策略,实现微型增压燃烧器热机电联供系统在复杂环境条件和工作模式需求下的稳定、高效工作。

四、人才招聘

团队聚焦跨域平台动力与推进系统开展科学研究,方向包括但不限于复杂多相流动、射流雾化、喷雾燃烧、高速复杂水动力学、多栖平台、叶轮机械、跨介质航行体流体动力学、空化流体动力学、化学反应动力学、复杂流动/燃烧系统光学诊断等领域。现诚聘天下英才,共筑珠海校区一流事业!

(1)招聘岗位如下:

² 预-长-专聘系列

预聘副教授、预聘助理教授等教学科研岗或科研岗位。海外优青等人才一人一议,学校和团队将提供一对一全方位强力服务和支撑。

² 博士后人员

特立博士后、团队岗博士后、科研岗博士后。

(2)福利待遇

Ø 优厚的薪酬待遇

学校提供具有竞争力的薪酬待遇,按“高于北京、优于当地、动态调整”的标准制定各类人才岗位薪资待遇。“预长专”体系人员薪资待遇包括年薪、安居补贴、科研启动费、年终绩效及单位五险一金等。若入选相关人才支持计划,同时仍按照学校相应岗位年薪进行叠加资助并给予一定奖金奖励。

Ø 有力的科研支撑

支持申请各类人才项目、基金资助,提供一对一个性化指导;全方位帮扶人才,健全“新兴学科孵化器+高端人才蓄水池+原始创新助推器”,强化全周期人才成长支持机制;提供充足办公、实验场地;提供博士生、硕士生等专项指标。

Ø 完善的福利保障

享受专家公寓或住房补贴等住房保障;享受“中小幼优质学位+家属就业+专家体检+学术休假”的一揽子人才引进“绿色通道”。

Ø 广阔的发展前景

珠海校区2024年开启“双一流”本硕博招生,提速换挡迈入高质量发展新征程,朝着一流大学校区建设目标奋勇前进。崭新蓝图、全新机遇、为各类人才圆梦湾区提供广阔平台。

(3)联系方式

有意向申请者以“2025年多栖平台动力与推进团队岗位应聘+姓名”为邮件主题将个人简历(含3位推荐人及其微信等联系方式)发送至邮箱:liyikai@bit.edu.cn(黎老师)或yangziming@bit.edu.cn(杨老师),并抄送学校人才办:rcb@bitzh.edu.cn。