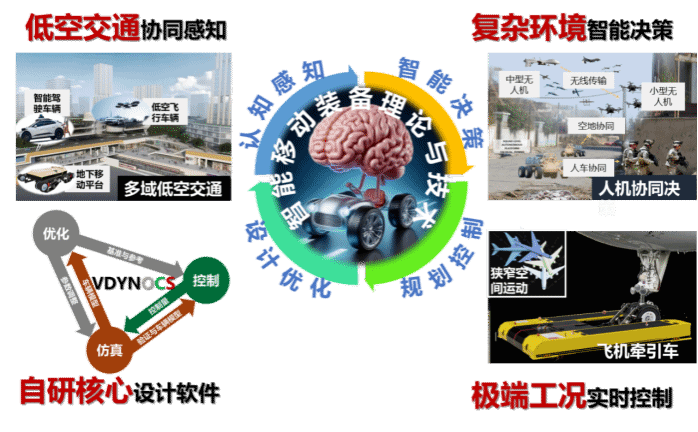

智能移动装备研究中心面向国家重大战略以及中长期发展需要,面向科技前沿和粤港澳大湾区发展需求,聚焦未来智能多栖运载装备发展。实验室紧紧围绕智能无人平台设计理论与技术、多域低空交通协同理论与技术、人机协同智能决策理论与技术、极端工况下运动控制理论与技术四个方向,开展相关科学研究和人才培养,持续构建完善特色的交叉复合型高层次创新人才培养体系,建设一支具有学科创新、教学培养、交叉研究能力的国家级智能移动平台人才培养教师队伍。

(1) 智能无人平台设计理论与技术 – 包括高精度动态建模与仿真、大规模最优设计与最优控制理论、AI+数据驱动的设计理论与方法、基于先进数字化技术的高效测试与评价方法等。

(2) 多域低空交通协同理论与技术 – 主要针对协同感知理论与技术中涉及到的类人智能感知技术,包括可计算认知理论建模理论与方法、感知-动作循环建模理论与方法、认知强化学习理论与方法、多模态生理电信号融合技术、多智能体协同交互与增强感知技术等。

(3) 人机协同智能决策理论与技术 – 主要针对复杂动态环境,研究基于感知、预测与认知相结合的智能车辆智能决策技术,包括动态环境态势感知与风险认知、多智能体行为识别与轨迹预测、自主持续学习机制与类人驾驶、类脑认知计算与智能决策泛化迁移等技术。

(4) 极端工况运动控制理论与技术 – 主要针复杂工况下的先进动力学理论、先进状态估计理论与技术、模型驱动的实时控制方法、数据+AI驱动的控制理论与方法、先进测试与评价技术等开展研究。

实验室努力成为国内同行的佼佼者,并致力于在理论研究与核心技术方面达到国际先进水平,为新质生产力的培育和发展奠定坚实的理论与技术基础。智能移动装备研究中心,正稳步潜行,致力于科技创新与人才培养。

图1 智能移动装备研究中心研究内容与方向

智能移动装备研究中心现有教授7名(图2),其中国家高层次领军人才和国家高层次青年人才4名,国家级人才类成员占比超57%。

图2 实验室团队核心成员

团队核心成员

席军强,北京理工大学教授、博导,入选国家高层次领军人才、国家“百千万人才工程”、国家“有突出贡献中青年专家”,现任中国汽车工程学会常务理事、北京汽车工程学会副理事长、中国机械工业教育协会车辆工程专业教学委员会副主任委员、中国汽车工程学会智能网联汽车系统架构分会、中国汽车工程学会电器分会副主任委员、IJHEV以及《中国机械工程》等多个国际及国内期刊编委、《兵工学报》特种车辆动力学与控制专刊特邀主编,主要从事车辆动力学与智能操控研究,主持承担十余项国家/国防项目,发表SCI/EI论文100余篇,获国家及国际发明专利33项,获国家科技进步二等奖2项(牵头1项),获省部级奖项7项。

苑士华,北京理工大学教授、博导,国防973项目首席科学家,主要研究方向为智能车辆理论与技术。主持 “973计划”项目、国家自然科学基金重点项目等,获国家技术发明奖一等奖1项、国家科学技术进步奖二等奖1项、省部级科技进步奖一等奖4项,在国内外重要学术刊物上发表学术论文150余篇,其中被SCI/EI收录80余篇,获授权发明专利50余项。担任兵工学会坦克装甲车学会副主任委员、兵工学报常务编委等。

龚建伟,北京理工大学教授、博导,主要研究方向为地面无人系统,自动驾驶和移动机器人技术,负责国家科技创新2030新一代人工智能重大项目、国家自然科学基金重点项目、特种无人系统重点项目及企业自动驾驶关键技术重点项目等。课题组获国际国内无人系统、智能汽车大赛奖励100多项。著有《无人驾驶车辆模型预测控制》、《无人驾驶车辆目标检测与运动跟踪》、《智能车辆类人驾驶》等十多部著作,获部级科技进步奖多奖,发表研究论文100多篇、授权发明专利70多项。研究平台包括工信部无人车技术重点实验室、智能无人系统技术国家级重点实验室。

刘海鸥,北京理工大学教授、博导,主要研究方向为车辆智能操控理论与设计。主持承担5项国家/国防项目,发表SCI/EI论文30余篇,获授权发明专利20余项,获国家科技进步二等奖1项(排名第2),另获省部级奖项5项。

于会龙,北京理工大学教授、博导,入选国家高层次青年人才计划。2017年博士毕业于意大利米兰理工大学机械工程专业。2018-2021年在加拿大滑铁卢大学认知自动驾驶实验室从事博士后研究。在车辆动力学,大规模最优控制与最优设计基础理论方法及其在车辆复杂设计与控制问题中的应用,无人驾驶车辆智能决策规划方法和应用等方向进行了长期研究。基于相关研究成果发表SCI/EI论文40余篇,获国际会议最佳学生论文奖。主持国家自然科学基金、工信部工业软件重点项目课题、“十四五”重型无人装备自主能力自学习训练预研等项目。2021年获欧盟玛丽居里学者计划Seal of Excellence荣誉。受邀担任IEEEIV2018-2022 Associate Editor,《兵工学报》《汽车工程学报》青年编委,《兵工学报》特种车辆动力学与控制专刊执行主编,中国汽车工程学会电器技术分会技术与标准专家组特聘专家,Applied Energy,IEEE TMECH,IEEE TVT,IEEE TII和IEEE TIE等多个顶级国际期刊审稿专家。

吴维,北理工大学教授、博导,入选国家高层次青年人才计划。长期从事车辆传动、流体传动等基础理论和关键技术攻关,为中国汽车工程学会越野车技术分会委员、中国机械工程学会流体传动与控制分会青年工作委员、国家自然科学基金和教育部学位与研究生教育发展中心函评专家。主持和参与国家重点研发计划青年科学家项目、国防973项目课题、装备预先研究项目、国家自然科学基金项目、教育部产学合作协同育人项目、科技部外专引进项目、中国汽车产业创新发展联合基金项目、国家重点研发计划重点专项子课题等国家和省部级科研项目十余项。获得省部级奖励2项、兵器集团公司奖励1项,发表SCI/EI论文60余篇,出版专著和教材各1部,授权发明专利30余项、软件著作权5项。

王文硕,北京理工大学教授、博导,入选国家高层次青年人才计划。2018年博士毕业于北京理工大学。攻读博士期间(2015-2018),先后于加州大学伯克利分校、密歇根大学安娜堡分校进行联合培养,师从美国工程院院士J. Karl Hedrick教授。博士毕业后,先后于卡内基梅隆大学、加州大学伯克利分校、麦吉尔大学从事博士后研究。长期从事于复杂环境下的移动机器人智能决策、驾驶行为认知与理解、人-机交互/协同与人工智能等交叉领域与前沿研究。获IEEE T-IV乔治·萨里迪斯最佳期刊论文奖、TSE期刊最佳论文奖和最佳客座编辑奖、加拿大IVADO Postdoc Fellowship奖、获《中国汽车工程学会优秀博士学位论文奖》、《北京理工大学优秀博士论文奖》,入选斯坦福大学2023全球前2%顶尖科学家榜单、全球首份AI华人青年学者榜单。发表学术论文60余篇(SCI论文30余篇),授权美国发明专利4项、中国发明专利2项,出版英文学术专著1部。目前,主要担任IEEE TVT、IEEE TIV、Journal of Field Robotics等多个国际SCI期刊副主编。

邹浙湘,北京理工大学(珠海),珠海学院车辆工程专业负责人,副教授、研究生导师、广东省科技特派员、首届“赤花山学者”。拥有英国哈德斯菲尔德大学机械工程博士学位。长期专注驱动电机电信号智能分析、旋转机械状态监测与诊断研究,作为负责人主持广东省自然科学基金、广东省普通高校重点科研项目等多项省部级科研项目,并作为主要参与人承担重要领域专项及国防重点实验室项目。近五年发表10篇SCI论文,授权中国发明专利6项,涵盖非侵入式故障诊断方法、电流信号分析监测技术、电机驱动技术和汽车轮速信号处理等应用领域。曾获广东省青教赛三等奖及全国多媒体软件大赛二等奖。

魏洪乾,本科和博士毕业于北京理工大学(2016年、2022年),攻读博士期间受国家留学基金委资助前往英国卡迪夫大学联合培养两年(2019-2021年),主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金特别资助/面上资助等共6项,以核心骨干身份参与国家重点研发计划、河北省揭榜挂帅等项目,获得山东省博士后创新创业大赛铜奖、全国博士后创新创业大赛优秀项目等荣誉多项。发表学术论文30余篇,担任第一届《机械工程学报》青年编委、国家自然科学基金函评专家以及IEEE-TITS、TVT、TTE、Energy等期刊审稿专家。

杨森,北京理工大学预聘助理教授/特别副研究员,硕士生导师,硕/博士毕业于北京理工大学,University of Texas at Austin联合培养博士,清华大学博士后,长期从事智能车辆决策与控制、新能源汽车节能控制等方面的研究,先后主持了国家自然科学基金青年项目1项、博士后面上项目1项和毛明院士工作站青年科学家项目1项,深度参与了包括国家“十四五”重点研发计划项目在内的10多项项目,负责设计了“融合人车路特性的混合动力汽车自适应节能控制策略”、“复杂交通环境下自动驾驶汽车的高实时安全运动控制”、“面向高级别自动驾驶的集成式决控架构和车规级软件”等多项关键技术,领导开发了“通用最优控制问题求解器”、“大规模自动驾驶汽车仿真软件”、“自动驾驶集成式决控通用代码库”等多个自动驾驶工业软件。发表学术论文10+篇,授权发明专利15+项,软著2项。

Awais Khan,2022年起任中国北京理工大学珠海校区助理教授。2020年至2022年,在中国深圳大学机电与控制工程学院担任博士后研究员。2020年在华南理工大学获控制理论与工程博士学位。2024年至2025年,在美国斯坦福大学完成了机器学习课程。2013年和2016年分别在巴基斯坦白沙瓦工程技术大学和拉合尔工程技术大学获得电子工程学士学位和电气工程硕士学位。研究兴趣包括控制理论及其应用、自适应控制策略、区间观测器设计、基于碳化硅和氮化镓的节能技术在机器人、智能制造和可再生能源系统中的应用。主要研究成果发表在IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs、Journal of The Franklin Institute、IEEE SENSORS JOURNAL、Iet Control Theory And Applications等期刊。2022年至今,担任美国Journal of Technology Innovations and Energy编辑。IEEE和IAENG会员。

近年来,团队紧紧围绕智能移动装备及低空交通发展,建设科学研究平台,深化教育改革,在科研与教学工作中取得系列重要成果。历年来,团队获得国家自然科学基金重点支持项目2项、重点项目1项、重点研发计划项目3项等多项国家级项目。在1990年至1995年间,研制了我国第一辆无人驾驶车辆,并于1999年获国家科技进步三等奖。紧紧围绕国家重大需求,在智能车辆自动操控技术领域取得了系列突破并得到系列应用,牵头获国家科技进步二等奖2项,省部级科技奖励数十项,为国防和国民经济发展做出重要贡献。同时,研究团队获得了中国智能车未来挑战赛第1名(2013)、第2名等多项奖励。实验室团队获得多项国际/国内奖项包括欧盟玛丽居里学者计划Seal of Excellence 荣誉、IEEE TIV期刊最佳研究论文奖、中国汽车工程学会优秀博士学位论文奖、斯坦福大学2023全球前2%顶尖科学家榜单、全球首份AI华人青年学者榜单等多项国际荣誉、IEEE智能交通系统国际会议(IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems)自主泊车轨迹规划全球挑战赛第一名。此外,智能移动装备研究中心团队成员还担任包括IEEE Transactions on Vehicular Technology , IEEE Transactions on Intelligent Vehicles , Journal of Field Robotics等在内的多个国际SCI期刊副主编(AE),以及连续两届担任国际智能车辆学术会议分会的主席。

展望未来,智能移动装备研究中心将在教育、科技、人才协同融合发展中,持续发挥自身优势,推动行业进步和社会发展做出应有的贡献。