一、团队简介

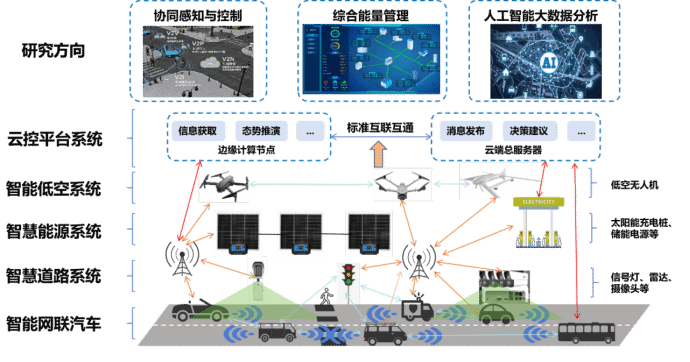

北京理工大学(珠海)车能路云融合技术研究中心立足交通强国重大战略需求, 聚焦“车能路云一体化”融合协同发展研究,围绕协同感知与控制、综合能量管理、人工智能与大数据分析、智能低空与综合立体交通等前沿方向,致力于构建智能化、网联化、信息化的新型交通生态系统,开展交叉学科理论创新与关键技术攻关,打造产学研用协同创新平台。

车能路云复杂系统研究涵盖车辆工程、交通运输、电子信息、通信工程、自动化等多学科交叉领域,是学校“双一流”建设的重要支撑点。通过推动多学科深度融合,中心着力构建智能、绿色、便捷的交通出行生态系统,服务粤港澳大湾区产业发展,建设成为集人才培养、科学研究与产业应用一体的综合性创新平台。

研究团队深度聚焦车能路云系统的高复杂度、高信息量、高集成化特征,重点突破交通流-信息流-能量流之间稳定、实时、协同交互中的关键技术瓶颈,在车联网、智能交通、能源环境及大数据云计算等领域开展前沿交叉研究,持续引领学科发展方向。

车能路云融合技术研究中心研究方向

基于车能路云一体化系统平台,聚焦智能协同、综合能量管理、人工智能大数据分析、智能低空和综合立体交通领域,中心重点开展以下领域的创新研究。在智能协同方向,重点攻关车-路、车-车、人-机协同中的协同感知技术;协同决策与智能调度系统;多智能体系统控制算法等;在综合能量管理方向,重点探索基于车路协同的新能源智能网联车节能优化、基于车网互动的光储充换智能调度等技术;在人工智能大数据分析方向,重点研究基于数据驱动的全场景、全要素的车-能-路数字化基座构建方法,以及面向AI的态势感知、协同决策与控制等技术;

在智能低空和综合立体交通方向,重点研究多网融合综合立体交通管理与控制技术等。

车能路云融合技术研究中心联合北京理工大学北京校区前沿交叉科学研究院、信息与电子学院、机械与车辆学院开展跨学科研究,组建了一支多学科交叉的创新团队。现有国家级高层次青年人才2名、省部级人才2名,形成由本部教师、柔性引进人才和珠海校区教师组成的多元化研究队伍。团队在人工智能大数据分析、车路协同自动驾驶、智能网联交通等领域取得丰硕成果,先后获得多项国家级及省部级科技奖励,累计发表SCI高水平学术论文500余篇,授权国家发明专利80余项,出版学术专著10余部。

二、招聘方向

诚邀信息与通信工程、车辆工程、交通运输工程、人工智能、计算机科学技术、电气工程等相关学科及交叉方向的优秀人才加入。包括但不限于以下领域:

(一)智能协同方向

重点攻关车-路、车-车、与人-机协同中的协同感知、协同决策与调度等技术,包括:智能网联交通、车路协同自动驾驶、多智能体系统设计与协同、分布式智能决策与协同控制、协同感知与信息传递技术、大数据处理与智能协同决策、先进智能协同算法和策略开发等。

(二)综合能量管理方向

重点探索基于车路协同的新能源智能网联车节能优化、基于车网互动的光储充换智能调度等技术,包括:电动车辆的能量管理与优化控制、车辆与道路基础设施的能量互动、智能充电桩与电网的协同能量管理、车路协同的能源效率优化、车辆动力系统与智能交通管理的能源协同优化等。

(三)人工智能大数据分析(多传感器时空融合分析)

重点研究基于数据驱动的全场景、全要素的车-能-路数字化基座构建方法,以及面向AI的态势感知、协同决策与控制等技术,包括:时空数据与交通环境内各要素信息全面融合的车能路云数字孪生平台、整车与道路基础设施的云端能源数据分析与管理、智能驾驶决策与优化算法、基于大数据的交通流量预测与优化、智能车辆路线规划与交通拥堵分析、车联网数据挖掘与驾驶行为识别、车辆健康状态监测与预测管理等。

(四)智能低空与综合立体交通

重点研究多网融合综合立体交通管理与控制技术,包括:无人机集群作业与协同控制、定位导航技术、智能低空物流、低空感知技术、低空信息融合、多传感器时空融合、低空巡检、空地协同应急、低空交通管控、灾害综合诊断与预警、无人机三维场景重建等。