团队介绍

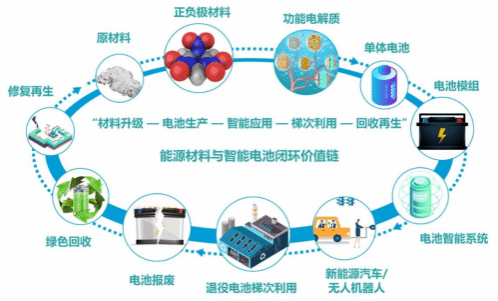

先进能源材料与智能电池创新中心在首席科学家吴锋院士和国家级领军人才陈人杰教授的带领下,专注于绿色新能源材料及器件的前沿基础研究及工程应用开发,面向高能量密度电池新体系的构筑、电池安全性能的改善、功能器件的设计开发需求,聚焦多电子高比能电池新体系及关键材料、新型离子液体及功能复合电解质材料、特种电源与结构器件、绿色电池资源化再生、智能电池及信息能源融合交叉技术等方面的教学和科研工作,深度融合各种原位表征技术和理论计算研究在电化学过程中的储能机理问题,实现新型储能系统设计开发及智能化安全防护管理等应用。团队已构筑了原理创新、材料设计、表征分析、器件制备、系统集成及资源再生的技术研发链条,着力打造一条产、学、研、用深度融合的发展路线,满足新能源汽车、大规模储能、信息通讯、航空航天、海洋船舶等产业对新能源的迫切需求,并加快培育新能源应用产业发展新方向,为国家在“双碳”战略目标的发展实现提供必要的支持。

中心建设定位及目标

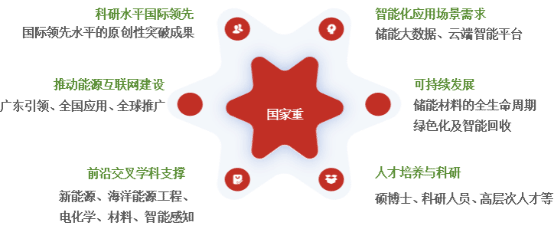

国际领先:在智慧储能材料与数字化云平台领域取得具有国际领先水平的原创性突破成果。

推动能源互联网建设:通过广东引领、全国应用、全球推广,推动能源互联网的建设和发展。

前沿交叉学科支撑:基于新能源、海洋能源工程、电化学、材料、智能感知技术等领域的前沿交叉学科研究。

智能化应用场景需求:面向未来智能化应用场景需求,研发新技术,如储能大数据、云端智能平台等。

可持续发展:着重于储能材料的全生命周期绿色化及智能回收技术。

人才培养与科研:建立科研人员至高层次人才的创新人才培养体系,提升重点实验室的综合管理及学术水平。

研究方向

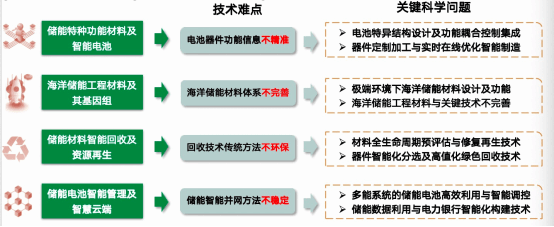

先进能源材料与智能电池创新中心着重在储能特种功能材料及智能电池、海洋储能工程材料及其基因组、储能材料智能回收及资源再生、储能电池智能管理及智慧云端四个方向开展科学研究。

研究成果

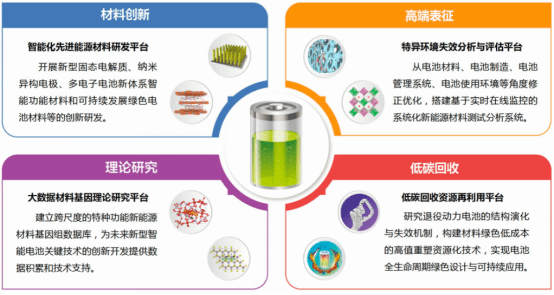

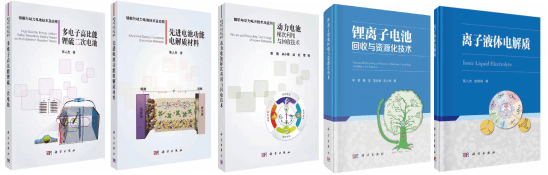

团队已建立理论研究、材料创新、性能表征和低碳回收等研究中心与特色方向,近年来发表SCI收录论文500余篇,获得了100余项发明专利授权,先后获得了国家技术发明二等奖1项(2013年)、省部级科技进步一等奖6项,出版专著5部。

团队成员

在吴锋院士和陈人杰教授的领导下,中心形成了包括领军人才、拔尖人才、优秀骨干、博士后等在内的多梯度创新团队,重点培养先进能源材料与智能电池的科研和工程技术人才。

吴锋,中国工程院院士,国际欧亚科学院院士,亚太材料科学院院士,北京理工大学杰出教授、博士生导师,北京电动车辆协同创新中心首席科学家、清洁能源与动力领域主任,兼任国家高技术绿色材料发展中心主任,中国电池工业协会副理事长,教育部科技委委员,工信部新能源汽车准入专家委员会委员,中国电动汽车百人会理事会成员、被科技部聘为国家重点基础研究(973)计划新型二次电池项目连续三期的首席科学家(2002-2019)、Science合作期刊《Energy Material Advances》主编。

吴锋院士长期从事新型二次电池与相关能源材料的研究开发工作,主持了多项国家和国防科研项目。发表SCI收录论文600余篇,获发明专利授权100余项;主编出版学术著作2部,参编多部;作为第一完成人,获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖各1项,获何梁何利科学与技术进步奖和科技部授予的863计划突出贡献奖等16项省部级科技奖,获国际电池材料学会(IBA)科研成就奖、国际电化学学会(ECS)电池技术成就奖、国际车用锂电池协会(IALB)首次颁发的终身成就奖等4项国际奖,中国储能杰出贡献奖。连续担任14届中美电动汽车与电池技术研讨会共同主席和9届国际动力锂电论坛主席。

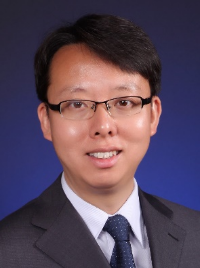

陈人杰,北京理工大学教授、博士生导师,前沿技术研究院首席专家(先进能源材料与智能电池创新中心主任),材料科学与工程学科责任教授,校学术委员会委员,理学与材料学部副主任委员。现任国家部委能源专业组委员,中国材料研究学会副秘书长(能源转换及存储材料分会秘书长)、中国硅酸盐学会固态离子学分会理事、国际电化学能源科学院(IAOEES)理事、中国有色金属学会常务理事、中国化工学会化工新材料专业委员会副主任委员和储能工程专业委员会委员、中国电池工业协会全国电池行业专家,《储能与动力电池技术及应用》丛书编委、《Review of Materials Research》、《eScience Energy》、《中国材料进展》和《电化学》编委等。

主要从事新型电池及关键能源材料的研究,开展多电子高比能电池新体系及关键材料、新型离子液体及功能复合电解质材料、特种电源与结构器件、绿色电池资源化再生、智能电池及信息能源融合交叉技术等方面的教学和科研工作。主持承担了国家自然科学基金委项目、科技部重点研发计划项目、科技部863计划项目、科技部国际科技合作项目、中央在京高校重大成果转化项目、北京市重大科技项目等课题,研制出能量密度从300Wh/kg到800Wh/kg不同规格和性能特征的锂二次电池样品,先后在高容量通信装备、无人机、机器人、新能源汽车等方面开展应用。在Chemical Reviews、Chemical Society Reviews、National Science Review、Advanced Materials、Nature Communications、Angewandte Chemie-InternationalEdition、Energy & Environmental Science、Energy Storage Materials等期刊发表SCI收录论文500余篇;获授权发明专利70余项;获批软件著作权10余项,出版学术专著3部(《先进电池功能电解质材料》、《多电子高比能锂硫二次电池》、《离子液体电解质》科学出版社)。获得国家技术发明二等奖1项、部级科学技术一等奖6项。入选国家级领军人才、北京高等学校卓越青年科学家、中国工程前沿杰出青年学者和英国皇家化学学会会士、科睿唯安“全球高被引科学家”、爱思唯尔“中国高被引学者”。

李丽,现任北京理工大学材料学院教授、博士生导师、英国皇家化学学会会士。入选国家级领军人才。现任电动汽车动力蓄电池循环利用战略联盟技术专家委员会副主任、科技部固废重点专项评审专家、北京市资源强制回收环保产业技术创新战略联盟专家委员会副主任委员、《储能科学与技术》编委会委员、国家碱性蓄电池标准委员会委员、中国再生资源产业技术创新战略联盟专家委员会委员、中国动力电池回收与梯次利用联盟行业技术专家、中国废旧电池回收利用国家标准工作组专家、工信部新能源电池回收利用专业委员会委员、中国电机工程学会电力储能专业委员会委员、IEEE PES中国区技术委员会常务理事、国家能源局储能领域技术专家、江苏省动力及储能电池产业创新联盟技术专家委员会委员等。

长期从事新型绿色二次电池关键材料设计、废旧电池回收处理与资源化利用,绿色二次电池衰减机理与失效分析等研究。在国内外学术会议上作特邀报告90余次,多次担任中美两国双边会议锂离子电池回收技术分会主席。在Chemical Reviews、Advanced Materials等学术期刊上发表SCI收录论文200余篇,授权国家发明专利30余项。主编出版2部学术专著《动力电池梯次利用与回收技术》(科学出版社2020年出版)、《锂离子电池回收与资源化技术》(科学出版社2021年出版);参编5部学术专著、6项中国汽车及动力电池标准;获部级科学技术一等奖5项。

矫庆泽, 北京理工大学教授、博士生导师。主持国家基金、中石化基金、总装备部预研基金、科技部“863计划”,“九五”、“十五”科技攻关,“十一五”、“十二五”科技支撑,总装备部“十五”预研及北京市基金和吉林省基金;广东省教育厅重点专项、广东省科技厅和珠海市科技创新局产学研项目等基础研究和产业化项目及企业委托项目50余项,主持广东省教育厅质量工程项目7项和珠海市协同创新中心及珠海市优势学科等项目。在国内外学术刊物上发表论文200余篇(SCI收录150余篇),出版专著2部,授权与申请国家发明专利50余件,通过省部级科技成果鉴定10项,获国家科技进步二等奖1项,教育部科技进步二等奖1项,北京市科技进步一等奖1项,北京市科技进步二等奖1项,中国石油和化学工业联合会技术发明二等奖1项,珠海市科技进步二等奖1项、江门市科技进步二等奖1项,中国锅炉与锅炉水处理处理协会科学技术二等奖1项等奖项;主讲过本科生物理化学、大学化学、催化化学和研究生金属有机化学、精细化学品化学与工艺学等课程,获北京理工大学珠海学院教学成果特等奖1项、一等奖1项、二等奖1项,获珠海市特聘学者、珠海市高层次人才和北京理工大学优秀研究生指导教师等荣誉。

叶玉胜,北京理工大学教授,博士生导师,国家级青年人才,2018年至2023年在美国斯坦福大学崔屹教课题组从事博士后研究工作。围绕快充高功率锂电池开展创新研究,在Nature、Science、Nature Energy、Chemcial Reviews等期刊发表的多项研究成果,发表学术论文100余篇,他引近10000次,H因子54,获得授权中国/美国/国际发明专利11项。多项研究成果被BBC News、MIT Technology Review、Science News、Science Daily、美国能源部新闻等报道。主持国家自然科学基金重大研究计划、省部级重点项目等一系列项目。获得省部级科技进步奖一等奖、国际先进材料学会(IAAM)Advanced Materials Award等奖项。讲述《储能材料与技术》、《能源材料》、《先进碳材料(英)》、《新能源与环境材料工程设计与应用》等本科生、研究生课程,参与新能源方向的教学项目,聚焦电源材料的结构设计与机理创新开展系统研究工作,在电源的自响应关键材料设计与制备、离子传质动力学、高性能电极-电解质界面构筑技术等方面取得重要创新成果。

钱骥,北京理工大学研究员,博士生导师,国家级青年人才、中科协青年人才托举工程、泰山学者青年专家、小米青年学者;2012与2018年在北京理工大学获本科、博士学位,2019-2022先后于美国马里兰大学帕克分校(UMD)和劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)进行博士后研究。研究方向主要围绕高性能二次电池关键材料的制备和机理研究。共参与发表学术论文80余篇,总被引用6500余次,H因子47(Google Scholar),其中以第一作者或通讯作者发表SCI论文20余篇,包括Nature Nanotechnology,Advanced Materials,Angewandte Chemie,Science Advances等;授权发明专利10余项,含美国专利1项。作为项目负责人承担国家自然科学基金重大研究计划培育项目和青年项目、山东省重点研发计划子课题等国家和省部级项目;作为技术骨干参与国家973计划、国家重点研发计划、北京市科委重大科技项目、美国能源部项目等。获得省部级一等奖和第一届全国博士后创新创业大赛总决赛海外(境外)赛铜奖。指导学生获批国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生),北京市自然科学基金本科生“启研”计划 ;指导学生获得第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项赛全国特等奖,第六/七届中国大学生动力电池创新竞赛全国铜奖,第三届北京大学生创新创业大赛百强创业团队等。

黄永鑫,博士,北京理工大学材料学院副教授,博士生导师。研究方向包括钠离子电池关键材料与集成技术,高比能二次电池新体系与新机制,先进原位表征技术与理论模拟技术等。以第一作者或通讯作者在Chemical Reviews,Joule,Advanced Materials、Angewandte Chemie,Materials Today,National Science Review等高水平学术期刊发表学术论文40余篇,以第一发明人授权发明专利4项,获批软件著作权7项。主持国家自然科学基金、省重点实验室课题等项目。获第六届中国科协青年人才托举工程,北京地区高校大学生优秀创业团队一等奖等奖励。

周佳辉,博士,北京理工大学(珠海)副教授,研究课题为多价金属-离子电池中金属负极的结构设计和表界面研究,目前以第一作者/通讯作者总计发表论文十余篇,包括 Advanced Materials (3 篇,2 篇入选高被引论文), Angewandte Chemie International Edition, ACS Nano, Energy Storage Materials 等期刊。申请专利十余项,授权专利 6 项。主持青年人才托举、博士后特别资助、面上资助以及山东省自然科学基金等多个项目。

吕京美,博士,北京理工大学珠海校区副教授,硕士生导师。研究方向包括锂二次电池高压正极材料及界面研究、钠离子电池新型电解液、电化学界面研究等。在Electrochimica Acta、Journal of Energy Storage等学术期刊发表学术论文20余篇,授权专利2项,主持参与广东省重点领域专项基金等省市级项目多项,主持省级一流课程1项,获2023年校级教学成果奖一等奖、2019年校级教学成果奖特等奖、广东省优秀课程思政案例二等奖等。

张亚平,博士,北京理工大学珠海校区副教授,硕士生导师。主要从事离子液体结构与性能研究、微纳结构构建及性能研究、纳米材料催化等领域的研究工作。主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、广东省自然科学基金面上项目、广东省教育厅普通高校特色创新项目等项目;参与完成政府间国际科技创新合作重点专项、国家自然科学基金多项。主持和参与省级和校级教改项目多项。发表国内外学术论文20余篇。多次荣获校级优秀指导教师。

罗冲,北京理工大学,材料学院,特别研究员,博士生导师。2019年取得清华大学博士学位,曾赴美国西北大学和英国曼切斯特大学国家石墨烯研究中心,从事博士联合培养和博士后研究工作。2021年入职北京理工大学,主要负责多电子高比能二次电池新体系及关键材料研究。发表SCI论文30余篇,包括Adv. Mater. 、Angew、Chem、 Adv. Energy Mater.、ACS Nano等,封面文章5篇, ESI高被引文章3篇,申请中国专利8项,授权2项,申请美国专利专利2项。主持国自然面上和青年项目,以及国家重点研发计划子课题,曾获 Carbon 杂志2020 年碳材料科学领域杰出博士论文奖(Carbon Journal Prize 2020,排名第一),并入选 Carbon 杂志Extended Advisory Board,以及2020年度京博科技奖-化学化工与材料京博优秀博士论文(优秀奖)等。

陈楠,北京理工大学材料学院副教授,博士生导师,从事锂离子电池电解质材料的基础应用研究,主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、北京市自然科学基金青年项目、山东省重点研发项目、中国博士后科学基金面上一等资助和中国博士后特别资助项目;参与国家重点研发项目、973项目、电子元器件领域工程核心产品研制项目,北京市科技计划项目等;近年来发表SCI论文50余篇,授权国家发明专利8项,PCT专利1项;获得2018年颗粒学会优秀博士论文奖,获2020年北京市科学技术奖一等奖。

赵腾,博士,北京理工大学材料学院预聘助理教授,硕士生导师,北京理工大学珠海学院兼职教师,2018年于剑桥大学材料与冶金系获得博士学位,2019年初任职于北京理工大学材料学院,从事多电子高比能锂电池关键材料基础研究,在Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Small、CEJ等学术期刊发表论文11篇,其中通讯作者8篇,授权国家发明专利3项;聘期内讲授本科生课程4门,培养/协助培养本科毕业设计3人,硕士研究生3人及博士研究生4人;担任西山校区实验室负责人建设面向二次电池及能源材料试制研发平台。作为项目负责人承担北京理工大学青年教师学术启动计划项目和博士后国际交流计划引进项目;参与国家重点研发计划项目1项,北京市重点研发计划项目1项,北京理工大学教学教改项目3项;2020年获得省部级科技一等奖2项。

范二莎,女,北京理工大学材料学院预聘助理教授,硕士生导师,主要从事二次电池低碳绿色回收与资源再生、电池失效与安全性评估等研究工作。在Chemical Reviews、Chemical Society Reviews、Journal of Hazardous Materials等国内外顶级期刊发表学术论文30余篇,获授权发明专利4项,软件著作权6项,作为编委出版学术专著及教材3部。主持国家自然科学基金、山东省自然科学基金、博士后特别资助等项目。荣获第十届中国科协青年人才托举工程、北京理工大学优秀博士论文等荣誉。作为完成人获得中国材料研究学会科学技术一等奖1项、中国有色金属工业科技进步奖一等奖1项。

人才招聘

团队聚焦新能源材料与智能电池新体系开展科学研究,方向包括但不限于先进电池及关键材料创新研发、新型绿色二次电池可持续研究、智能电池及能源互联技术开发、新型储能系统及安全防护设计开发、新能源材料基因工程及模拟仿真、海洋能源、碳中和等领域。现诚聘天下英才,共筑珠海校区一流事业!

(1)招聘岗位如下:

预聘副教授、预聘助理教授等教学科研岗或科研岗位。海外优青等人才一人一议,学校和团队将提供一对一全方位强力服务和支撑。

特立博士后、团队岗博士后、科研岗博士后。

(2)福利待遇

学校提供具有竞争力的薪酬待遇,按“高于北京、优于当地、动态调整”的标准制定各类人才岗位薪资待遇。“预长专”体系人员薪资待遇包括年薪、安居补贴、科研启动费、年终绩效及单位五险一金等。若入选相关人才支持计划,同时仍按照学校相应岗位年薪进行叠加资助并给予一定奖金奖励。

支持申请各类人才项目、基金资助,提供一对一个性化指导;全方位帮扶人才,健全“新兴学科孵化器+高端人才蓄水池+原始创新助推器”,强化全周期人才成长支持机制;提供充足办公、实验场地;提供博士生、硕士生等专项指标。

享受专家公寓或住房补贴等住房保障;享受“中小幼优质学位+家属就业+专家体检+学术休假”的一揽子人才引进“绿色通道”。

珠海校区2024年开启“双一流”本硕博招生,提速换挡迈入高质量发展新征程,朝着一流大学校区建设目标奋勇前进。崭新蓝图、全新机遇、为各类人才圆梦湾区提供广阔平台。

(3)联系方式

有意向申请者以“2025年先进能源材料团队岗位应聘+姓名”为邮件主题将个人简历(含3位推荐人及其微信等联系方式)发送至邮箱:chenrj@bit.edu.cn(陈老师)或ljm1017@126.com(吕老师),并抄送学校人才办:rcb@bitzh.edu.cn。