发展定位

碳中和科学技术研究中心以沈俊教授为领头人,集聚国内外优秀科研人才,开展碳中和领域的创新研究,推动碳中和技术的突破和应用,助力北京理工大学(珠海)成为“双碳”国际舞台上基础研究、成果转化、产业应用的主力军,成为重大科技创新策源地,为实现碳达峰碳中和目标提供人才保障和科技支撑。团队预期建成国内外知名的碳中和研究基地,建成国内碳中和技术研发和人才培养的摇篮;取得一批具有创新性和实用性的碳中和技术成果,推动能源转型和可持续发展;打造“战略政策-科技研发-成果转化-科技交流合作”为一体的碳达峰、碳中和全链条创新和闭环服务体系。

建设目标

(1)推进碳中和学科专业布局:建立系统完善的碳中和学科体系,培养具备碳中和专业知识与实践能力的高素质人才,以满足社会对于碳中和领域人才的需求,推动碳中和理论与实践的深度融合。

(2)推进碳中和科学技术团队的建设:集聚国内外优秀科研人才,开展碳中和领域的创新研究,推动碳中和技术的突破和应用,提升学校在碳中和领域的科研实力和影响力。

(3)打造北京理工大学(珠海)碳中和国内外合作交流平台:促进北京理工大学(珠海)与国际国内在碳中和领域的交流与合作,提升学校的国际影响力。

(4)推进“碳中和国际大科学计划”:建成国内领先的国际性的碳中和科学研究合作网络,通过聚焦先进储能、零碳基础设施、未来能源、低碳元件与装备等前沿学科和国际化学科,吸引国内外顶级科研团队参与,形成多元化、开放性的研究共同体,集成全球优势资源,共同解决碳中和领域的重大科学问题,提升我国在全球碳中和研究领域的影响力和话语权。

(5)建设碳中和科技成果转化中心:打造一个集研发、转化、应用于一体的碳中和科技成果转化平台,推动科研成果的产业化进程,为区域经济社会发展注入新的动力。通过搭建产学研用深度融合的创新平台,促进科技成果与市场需求的有效对接;通过加强与企业和行业的合作,联合广东等科技企业建立技术研发中心、中试基地、产教融合创新平台,共同推动碳中和技术的研发、示范和推广,实现行业-领域-区域跨界耦合;打造园区-企业-城市多维零碳示范项目,推动区域经济社会向绿色低碳方向发展。

研究方向

以沈俊教授为核心的碳中和科学技术研究中心研究团队,长期从事能源动力与电气自动化学科中的关键科学问题的研究,在制冷及低温工程、清洁低碳能源、新能源及储能、热科学基础研究等方向积累了丰硕的研究成果。团队的主要研究方向为:

(1)前沿制冷与低温中的低碳技术

该方向长期围绕新型固态制冷-磁制冷技术,开展了从“材料-器件-系统”的全链条研究工作取得的主要科技成就,研制出一系列极低温、低温、室温磁制冷样机,新型磁制冷机性能达到了产业化测评标准,打通了磁制冷从基础研究到技术开发到产业初期应用的全过程。

(2)新能源转化及储能技术研究

该方向长期从事新能源开发、能源高效利用及储能技术等方面的研究,围绕极具潜力的新型超临界二氧化碳循环,钒电池储能系统,复杂系统能量管理及动态调控优化,分布式多能源系统综合管理、优化与协调控制等技术,开展了从基础理论到实际应用的全方位工作。拟继续瞄准学科前沿,围绕新能源转化及储能技术开展科研攻关,致力于优化我国能源结构,促进可再生能源大规模开发,从源头上减少碳排放,推动能源生产消费转型升级,保障能源安全,更好服务国家的经济发展和民生改善。

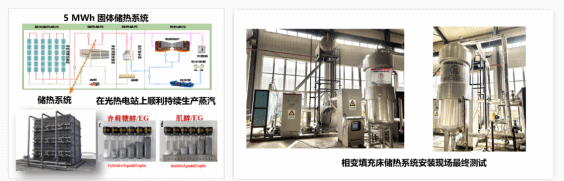

图1 高性能复合储热材料与高效率储热系统

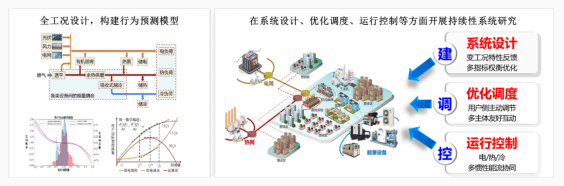

图2 分布式多能源系统综合管理、优化与协调控制技术

(3)碳捕集、利用与封存

该方向长期从事化石能源利用中的脱碳与多能互补关键技术研究。面对未来能源动力系统进一步“清洁、低碳”化的趋势,为实现国家碳达峰、碳中和的战略需求,拟继续围绕能源清洁低碳化利用与转换、碳减排与转化利用开展科研攻关,致力于改变能源利用模式,发展化石能源的清洁低碳利用和转化,推进CO2捕集、埋存和利用,加强分布式可再生能源与化石能源互补利用。

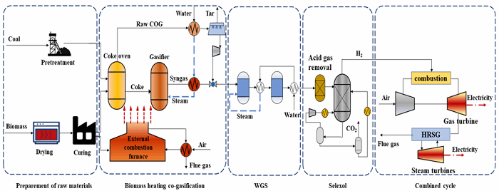

图3 基于生物质/煤互补分级气化的捕集CO2发电系统

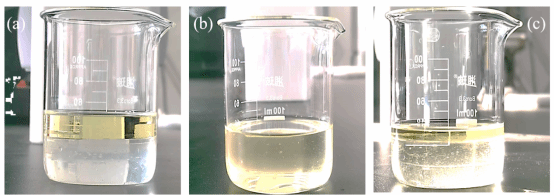

图4 新型CO2捕集吸收剂开发

(4)极低温与量子基础及应用研究

该方向长期从事极低温环境下量子材料新奇物性基础与应用研究。未来将以极低温制冷技术为依托(包括稀释制冷技术和绝热去磁制冷技术),发展新一代极低温高精度扫描探针显微技术,结合光场、电场、磁场等原位调控手段,研究包括拓扑超导物态、新奇量子相变、非传统超导机理等量子科技领域重点基础前沿问题,为探索量子技术未来应有提供动力。

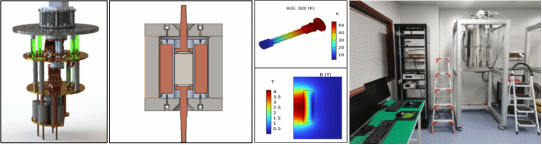

图5 极低温绝热去磁系统

学科建设

在“双碳”背景下,如何实现能源高效利用成为当前研究热点之一。动力工程及工程热物理学科、电气工程及其自动化学科是能源利用领域的主要的两个基础学科,两者的协同发展和突破往往伴随世界范围的能源变革,是解决能源、动力与环境问题的根本途径。针对“双碳”背景下的能源发展方向,结合北京理工大学现有学科特色,以国防军工、能源动力等前沿领域的新技术与新应用为导向,高起点布局碳中和研究,拓展动力工程及工程热物理、电气工程及自动化学科研究新方向。从碳减排、碳零排、碳负排多维度实现碳中和路径与基础理论的突破,建立宽口径、广交叉、厚基础、重创新的教学培养体系,实现学科布局。依托我校双一重点建设学科群中的“运载装备与制造”,打造能源动力与电气自动化学科的新增长点,培育出满足国家重大战略需求的国内领先、国际一流的优势学科和领域,助力珠海校区“双一流”建设。

团队成员

团队负责人:沈俊,现任北京理工大学教授,博士生导师,机械与车辆学院制冷与低温工程研究所所长,国家高层次领军人才。长期从事新型制冷与极低温技术的基础和应用研究,围绕最具潜力替代传统蒸汽压缩制冷的全固态磁制冷技术,开展了“材料、关键技术和工程应用”的全链条研发工作。发明了高性能磁制冷材料,突破了基于多层结构磁工质的耦合制冷关键技术,研制出新型复合制冷装备,实现了磁制冷的工程应用,为磁制冷技术的创新发展做出了重要贡献。截至2025年,发表SCI论文270余篇,他引3500余次,获授权国家发明专利80余项,国际发明专利2项。2024年获何梁何利科学与技术创新奖,2021年获第三届科学探索奖,2020年获第十六届中国青年科技奖,2018年获第十四届中国青年女科学家奖,2017年获中国工程热物理学会“吴仲华优秀青年学者奖”。目前担任国际学术期刊The Innovation Energy执行主编,国际制冷学会低温专业委员会A1委员,中国稀土学会稀土磁制冷材料与技术专业委员会副主任委员,中国制冷学会低温专业委员会委员等。

团队成员:李胜,现任北京理工大学教授,博士生导师,机械与车辆学院制冷与低温工程研究所副所长,国家级高层次青年人才,中国科学院青年促进会优秀会员获得者。主要从事含碳燃料转化过程不可逆损失与CO2富集机理、碳氢组分分级气化及制氢技术、低能耗CO2捕集技术、以及可再生能源-化石燃料多能互补研究。目前,发表SCI/EI收录60余篇,以第一作者在Nature 子刊、Environmental Science and Technology、The innovation (CELL旗下期刊,影响因子28) 等发表学术论文,16篇论文的影响因子超过10。

团队成员:李建威,现任北京理工大学教授,博士生导师,国家级高层次青年人才。华北电力大学本科毕业,英国巴斯大学博士毕业,先后在牛津大学、清华大学、列日大学从事研究工作,聚焦多源系统协同管控基础理论和关键技术,实现多能源系统高效转换与安全利用,发表学术论文100余篇,授权发明专利40余项。主持国家自然科学基金优秀青年基金/面上基金/青年基金、主持国家重点研发计划项目2项、课题2项。相关成果获教育部科技进步奖一等奖、中国电子学会自然科学二等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖等,担任本领域多本SCI期刊编委与客座主编。

团队成员:孙玉标,现任北京理工大学教授,博士生导师,国家级高层次青年人才。2018于澳大利亚昆士兰大学获得博士学位,先后在新加坡国立大学和剑桥大学从事博士后研究。长期从流动换热、电子器件热管理、人工智能优化设计和光热太阳能发电等方面研究。主持国内外十余项科研项目,完成了英国皇家学会资助的牛顿基金和国际交流合作创新基金等。发表SCI学术论文30余篇,获授权发明专利2项,出版英文学术专著一部,曾获优秀自费留学生奖学金和欧盟--玛丽居里研究优秀奖,并且担任多个SCI期刊编委。

团队成员:宋盼盼,现任北京理工大学副教授,博士生导师,能源与动力工程系副主任。主要从事车辆新型动力循环增压与综合热管理技术研究、涡旋式流体机械设计理论与创新应用研究、可再生能源高效转换与利用、新型储能系统技术等研究。近年来主持承担国家重大专项子课题、国家重点研发计划课题、国家自然科学基金面上及青年项目等项目10余项,在顶级期刊发表高水平论文40余篇,ESI高被引论文2篇,授权及公开发明专利15项。兼任中国制冷学会新型储能技术及综合能源系统专委会委员、国家自然科学基金委通讯评议专家、多个国际顶级期刊审稿人。

团队成员:李娟,现任北京理工大学副教授,博士生导师。主要从事表界面低维材料与器件方向的前沿研究,研究领域涉及低温扫描探针技术、分子光电器件、纳米功能材料等。发表SCI/EI论文40余篇,以第一/通讯作者在Nature Communications、Journal of the American Chemical Society、ACS Nano、Small、Chemical Engineering Journal等国际知名期刊发表学术论文26篇,多篇封面与高被引文章,担任Nature Communications、ACS Nano、Small等期刊审稿人。

队成员:邹芳鑫,现任北京理工大学(珠海)副教授,硕士生导师。主要研究方向为量子隧穿效应(quantum tunneling)以及量子隧穿效应赋能的应变传感技术(quantum tunneling-enabled strain sensing),以第一/通讯作者的身份在Advanced Science、Carbon、Composites Science and Technology等SCI期刊发表论文30余篇,研究获得国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、香港研究资助局、香港创新及科技基金的支持。英国注册工程师,美国物理学会会员,英国物理学会会员,英国皇家航空学会会员。

团队成员:梁嘉林,现任北京理工大学(珠海)副教授,硕士生导师。主要开展微纳流动传热研究及在芯片热控制、电池、可再生能源等方面的应用。主持国家自然科学基金、中国博士后、广东省自然科学基金等项目;参与其他国家级、省市级、企业等项目10余项。发表SCI论文20余篇,其中 ESI 高引论文3篇;申请及授权40余项专利,其中授权10项发明。多项专利开展成果转化工作,与企业合作开发热管理器件。获评深圳市优秀博士后、全国优秀创新创业博士后;获全国博士后创新创业大赛铜奖、粤港澳博士后创新创业大赛优胜奖。任国家自然科学基金通讯评议专家、广东省制冷学会热管理专委会会员、多个SCI期刊审稿人等。

团队成员:李振兴,现任北京理工大学副教授,硕士生导师。主要致力于新型低温与制冷技术、高热流密度散热与极低温技术的基础和和应用研究。主持国家自然科学基金项目、国家重点研发计划、中科院仪器项目、JKW项目等10余项,累计发表SCI/EI论文50余篇(其中第一/通讯作者20余篇),申请国家发明专利30余项,授权20余项;国内外学术报告10余次。荣获中国稀土学会科学技术奖2项、北京市科学技术二等奖1项、第五届全国工程硕士实习实践优秀成果1项、中国制冷协会制冷创新大赛优胜奖1项。

团队成员:刘俊,现任北京理工大学助理研究员,硕士生导师。主要从事磁性功能材料和器件的设计和制备研究。主持基金委青年科学基金项目1项,参与国家重点研发计划、基金委联合基金等项目5项。在Mater. Today Phys.、Appl. Phys. Lett.、Script Mater. 、Chinese Phys. Lett.等国际学术期刊上发表SCI论文30余篇,申请国家发明专利8项。

团队成员:卢兵,现任北京理工大学(珠海)助理教授,硕士生导师。主要研究方向包括面向智能汽车的数字路网关键技术、无人驾驶车辆的路径规划与轨迹跟踪控制、底盘线控化技术、底盘域控制等。已发表SCI/EI论文20余篇,授权专利5项,作为核心骨干参与国家级项目10余项,获第一届工信部创新创业大赛一等奖,第一届北汽绅宝杯创业大赛二等奖等。

团队成员:何松,现任北京理工大学(珠海)助理教授,硕士生导师。主要研究领域为低能耗CO2捕集,CO2利用以及碳中和能源系统集成研究。主持和参与国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、广东省软科学计划以及企业合作项目等项目若干项。在Applied Energy、Energy Conversion Management、Energy等国内外期刊累计发表论文40余篇,申请及授权发明专利累计18项。担任Carbon Capture Science and Technology(IF=10.4)期刊青年编委以及多个国内外期刊审稿人。国际碳捕集协会会员、中国工程热物理学会会员、广东省环境学会低碳专委会委员。

团队研究成果

本团队主要成员近5年牵头主持了4项国家重点研发计划项目、1项国家重大项目课题、1项两机专项、4项173重点项目/课题/基金/工程、空间站科学应用项目、广东省教育厅智慧能源重点实验室、人才项目、青年基金、横向项目等,共获批项目经费1.2亿元。作为“国防七子”高校首次获得月球科研样品500 mg,为实现月面基地建设提供重要技术。以第一/通讯作者发表中科院二区及以上高水平论文累计104篇,授权发明专利72项,获得省部级及以上奖励10项。参与起草了全球首个,也是当前通用的国际无线充电器标准;联合中国电子技术标准化研究院和中国通信工业协会等相关企业共同起草《移动终端无线充电》标准。