发展定位

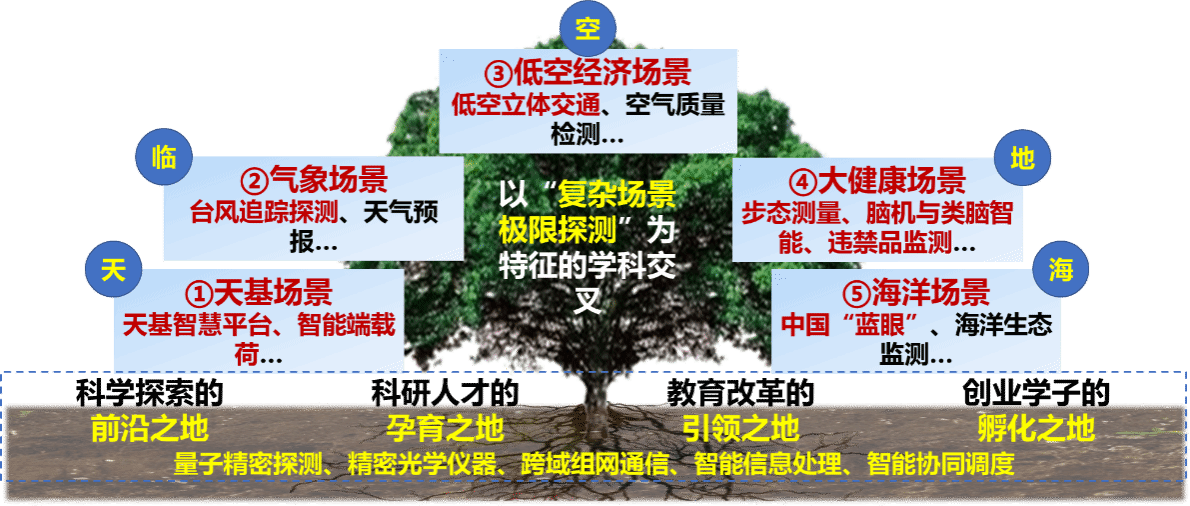

北京理工大学(珠海)“复杂环境科学探测”中心,瞄准“复杂环境科学探测”战略科研新方向,开展新型敏感机理基础前沿研究、极端环境原位测量核心器件研制、精密感测仪器研发、跨域集群协同控制等重大前沿应用的创新性研究,深度融合量子精密探测、光学精密监测等前沿技术,研究天临空地海一体化感知中微弱微波信号探测问题和广域协同探测问题,支撑新时代下国防工业发展。适时建立国际领先的集科研、平台、人才、工程、服务五位一体建设体系,实现“复杂环境科学探测”国家重大科技基础设施和创新人才培养基地的双轮驱动。

中心由张军院士任首席科学家,聘请江碧涛院士、乔红院士为顾问院士,郑德智教授为中心主任,依托“空地一体新航行系统技术”全国重点实验室、“复杂环境智能感测技术”工信部重点实验室、“先进识别技术”科技创新中心、国家自然科学基金委员会基础科学中心“自主智能无人系统”、广东省“天临空地海”复杂环境智能探测重点实验室、北京市高精尖学科“空天智能信息网络科学与技术”的重点支撑学科等优势资源,着力打造一条大场景驱动下的团队发展路线,满足天基智慧平台、临近空间原位探测、城市低空通信协同、量子传感器等产业的发展需求,培养一批精工报国的工程技术人才,为国家在科技领域的创新发展提供必要支持。

中心先后承担国家自然基金委重大科研仪器专项、重大基础研究项目、教育部集成攻关大平台项目、国家重点研发计划等90余项,构建了包括特种感知器件、智能信息处理、MIMO组网通信、复杂光纤探测与通信、无人装备协同组网控制在内的多个科研平台。

建设目标

国际一流:构建国内领先、国际一流的天临空海立体化探测实验平台——“中国蓝眼”,支持新域新质能力提升,为我国新一代探测技术提供体系化验证平台。

推动天临空地海一体化平台建设:开展临空近空原位基准探测、跨域异构全局智能优化与集群牵制控制、新域新质动态网络一体化组网通信领域内战略性、前瞻性、基础性重大科学问题和关键核心技术研究。

推动产业转型和发展:依托北京理工大学珠海校区,建设粤港澳大湾区人才高地,形成国际化的人才交流中心,加速推进量子信息技术、智能无人系统等产业结构升级和转型。

学科支撑:量子精密探测与光学精密检测技术支撑仪器科学与技术学科发展。

人才培养:建立科研人员和高层次人才的创新人才培养体系,培养多元化、综合性的创新思维,培养具有国际视野的人才。

建设内容

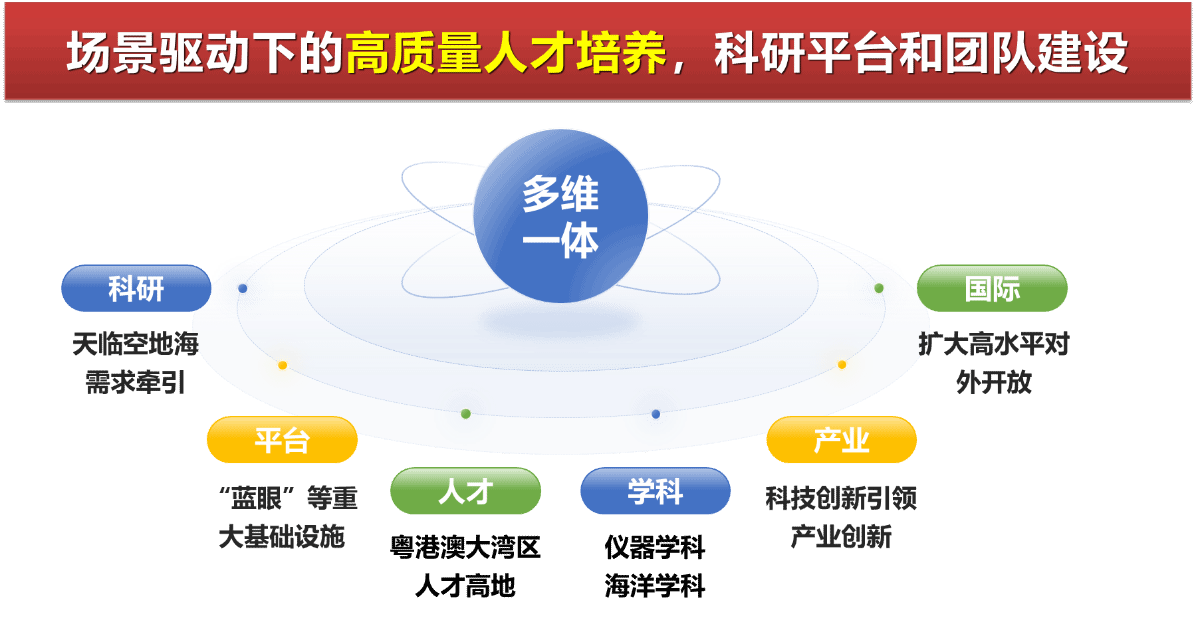

依托团队天、临、空、地、海场景的重大科研项目,以复杂场景极限探测为研究背景,开展量子精密探测、精密光学仪器、跨域组网通信、智能信息处理和智能协同调度方向科学研究,基于量子精密探测和光学精密检测技术发展和理论创新,为仪器科学与技术学科发展提供重要支撑,实现场景驱动下的高质量人才培养,科研平台和团队建设。

人才培养

中心注重学生培养,传承“延安根、军工魂”红色基因,秉持“胸怀壮志、明德精工、创新包容、时代担当”的培养理念,目前共有192名研究生,其中包括53名博士生和139名硕士生。已经毕业的研究生共有18人,其中包括3名博士和15名硕士,毕业后奔赴各种重要岗位,包括知名学府深造、加入科研院所、入职互联网企业等。中心教师开设多门课程,涵盖智能机器人、智能通信、脑机接口、智能决策等领域,为学生提供广阔的学术视野和实践机会。中心建立兴趣优先、创新引领、实践应用、平台支撑的培养路径,不断攀登学术高峰,为国家发展和社会进步培养出更多领军之才。

团队成员

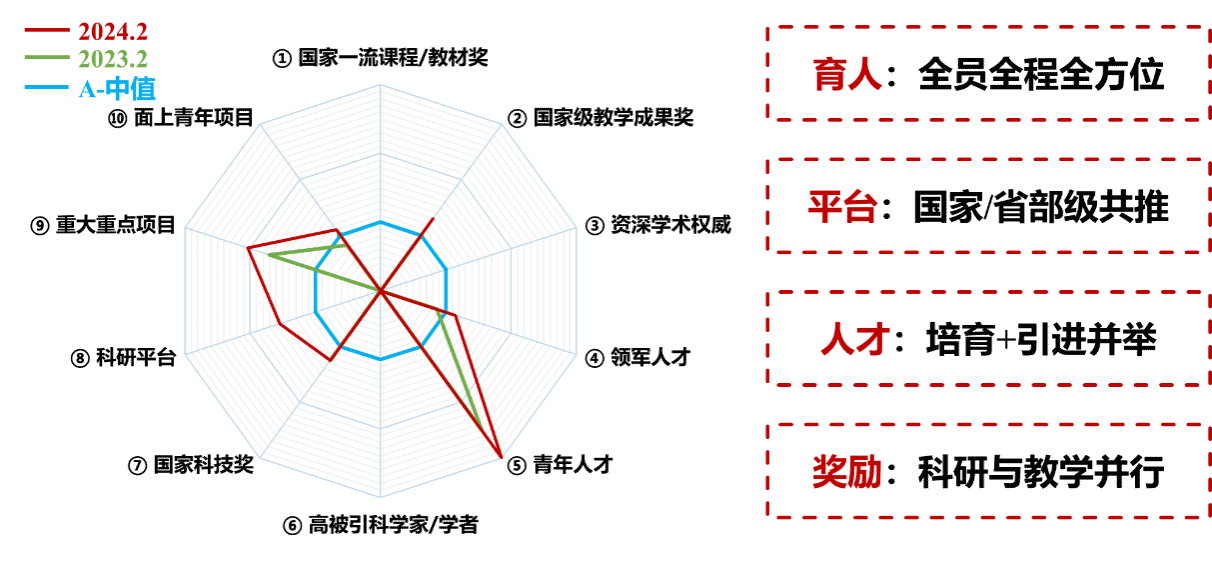

在首席科学家张军院士和中心主任郑德智教授带领下,汇集了一批国内外高层次人才,围绕平安中国、科技强军等国家重大战略需求,以大场景驱动实施有组织科研,专注于复杂环境科学探测领域实现重大突破。团队成员包括5位双聘院士和顾问院士、6名国家级领军人才、5名国家级青年人才、4名青年托举人才,共有14名青年教师,专业领域跨度深广,涉及仪器科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程等交叉学科。

首席科学家张军:中国工程院院士,中国电子学会副理事长、中国传感器与物联网产业联盟理事长,国家电子政务专家委员会常务副主任委员、工信部商用密码应用推进专家委员会主任委员,科技部“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项专家组组长。主要研究方向为航空通信导航、智能无人系统、天空地一体化网络、智能感知与检测等。作为第一完成人获国家技术发明一等奖2项、国家科技进步一等奖1项、国家教学成果二等奖1项,发表学术论文100余篇,出版著作2部。

中心主任郑德智,教授,博士生导师,国家万人计划科技创新领军人才,长期围绕国家重大战略需求,开展“微弱物理特征精确测量技术及应用”的理论基础、关键技术及应用技术研究。以服务航空机载与地面测试参数测量的重大需求为导向,开展了谐振式压力和流量传感器的关键技术研究;为满足低频振动测量的急需,开展了极低频振动传感器及其校准技术研究;瞄准学科交叉的前沿方向,开展了极微弱脑电信号智能感知技术研究。成果已在谐振式压力和质量流量传感器、低频振动校准技术中得到成功应用,解决了传感器耦合振动、非线性测量、动态响应等关键技术。先后主持国家重大重点项目20余项,获得国家科技进步二等奖1项(本人排名5)和国家技术发明二等奖1项(本人排名2),中国电子学会技术发明一等奖1项(排名1),发表学术论文80余篇,授权发明专利30余项,成果转化1项。

方向负责人温广辉,教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者,教育部国家级青年人才入选者。担任IEEE J. Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems, Asian J. Control编委,CAA大数据专委会副主任,CSIAM复杂系统与复杂网络专委会委员,CICC网络科学与工程专委会委员,CAA环境感知与保护自动化专业委员会委员;担任国际20余个IEEE Trans. 期刊审稿人、5个国际SCI期刊客座编辑,3个国际期刊客座主编等。主持国家自然科学基金委面上项目、横向课题等10余项科研项目;申请国家发明专利20余项,授权5项;作为骨干成员参加国家重点研发计划重点专项1项,国家自然基金重点基金1项。获ARC DECRA Fellow,2019年亚太神经网络学会青年杰出研究奖,2020年指挥与控制学会青年科学家奖等学术荣誉称号。

方向负责人高镇,教授,博士生导师,国家级青年人才。主要从事宽带通信与智能信号处理,包括超大规模MIMO通信、物联网机器类通信、边缘计算、空天地一体化信息网络等。曾获得IEEE Trans. Broadcast. 2016最佳论文奖、IET Electron. Lett. 2016最佳论文奖、UCET 2020最佳论文、IEEE/CIC ICCC 2021最佳论文。发表SCI论文30余篇,包括7篇ESI高被引论文,1篇前0.1%热点论文,WoS数据库SCI他引1475次。2018年入选中国科协青年人才托举工程,入选爱思唯尔2020年中国高被引学者,2021年获得中国电子学会自然科学一等奖。担任IEEE Communications Letters编委、Frontiers in Communications and Networks编委。

研究成果

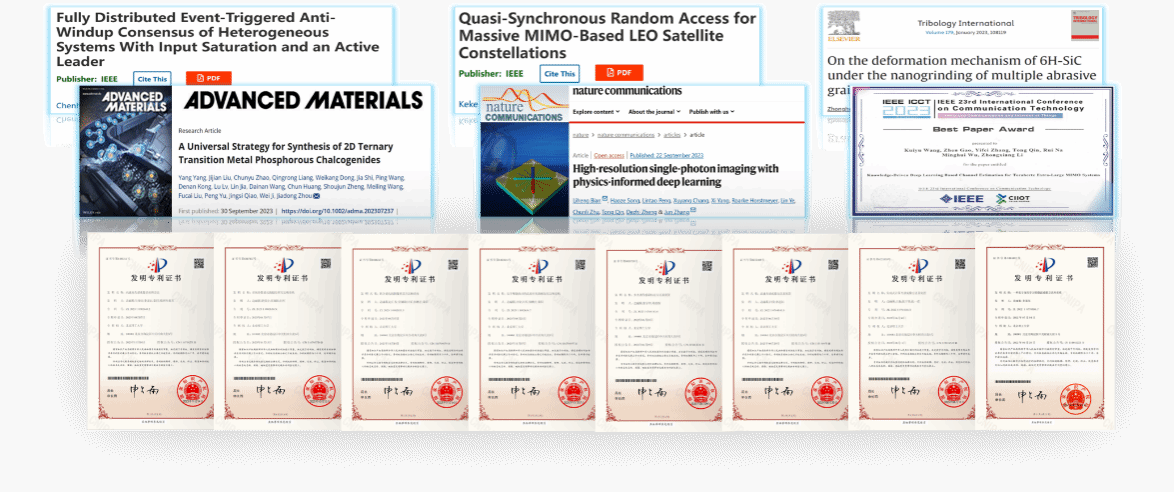

中心成立以来,获得了丰硕的科研学术成果,荣获3项国家技术发明一等奖、2项国家技术发明二等奖、3项国家科技进步二等奖、2项自然科学二等奖以及10余项省部级奖项。团队成员共计发表高水平SCI期刊论文300余篇,其中100余篇发表在国际顶级期刊或会议上,如Nature Electronics、Science Advances、Light、eLight、TPAMI、TIP、IJCV、TNNLS、CVPR、ICCV、ICML、OL系列等,获得了国际同行的广泛关注和正面评价。