发展定位

先进空天动力与能源研究中心致力于先进空天动力和氢氨能源两大关键研究领域,开发高效、环保的航天推进技术,关注新兴的航天推进系统,开展大气层内的吸气式发动机和太空环境的空间推进前沿科技攻关;建设清洁低碳、安全高效的能源体系,关注氢氨为主的绿色燃料的高效燃烧和能量转化,旨在解决零碳燃料大规模商业应用中的技术难题,推动氢氨能成为未来清洁能源体系的重要组成部分,服务国家“双碳”战略。在学科责任教授国家高层次领军人才武志文教授的带领下,先进空天动力与能源研究中心旨在建成具有国际领先水平和引领国内行业发展的空天动力和清洁能源技术研究的教学科研平台与应用转化示范基地,加强相关学科的建设,积极参与国际合作和学术交流,提升学校在这些领域的研究水平和国际影响力;着力打造一条产、学、研、用深度融合的发展路线,研究成果将促进大湾区航空航天及新能源产业的升级,满足国家在航空航天和能源转型方面的迫切需求。

建设目标

人才培养:建立完善的人才培养体系,包括本科、研究生和博士生培养项目,培养空天动力与能源领域的专业人才。开展多样化的教育活动,如课程设置、实践项目、实习实训等,以培养学生的综合能力和创新意识。

科研创新:聚焦于空天动力与能源领域的前沿科学问题,开展基础研究和应用研究,推动技术创新和突破。

社会服务:搭建产学研用的合作平台,吸引大湾区更多企业参与到项目中来,共同推动空天动力与能源技术创新和产业升级,促进科技成果在大湾区建设过程中孵化。

国际交流:建立国际合作网络,与国际知名研究机构、高校等开展合作研究项目,共同攻克关键科学问题。组织国际学术会议、研讨会等学术交流活动,促进国际学术交流和合作。

研究方向

面向我国建设航天强国目标,结合国家经济建设和国防安全需求,针对大气层内的吸气式发动机和太空环境的空间推进,以及清洁低碳绿色燃料的高效燃烧和能量转化开展前沿科技攻关,旨在建成具有国际领先水平和引领国内行业发展的空天动力和清洁能源技术研究与应用转化示范基地。先进空天动力与能源实验室包括“空天动力”和“清洁能源”两个方向。

(1)空天动力方向:围绕高超声速飞行应用领域,开展先进高速流动及燃烧试验系统、高压喷雾及燃烧试验系统、空间推进技术研究系统、空天发动机流动燃烧仿真及一体化设计平台的相关建设工作。

(2)清洁能源方向:围绕清洁能源应用领域建设以氢氨为主的绿色燃料燃气轮机专项技术试验、测试平台。开展零碳燃料基础燃烧特性测试平台、声激励下氢/氨燃烧实验平台、掺氢/氨燃气轮机试验多参数动态测试平台、氢能源燃烧不稳定性测试平台的相关建设工作。

学科建设及研究团队

建立完善的课程体系和评估机制,确保教学质量和学生学习效果,设计与空天动力和氢能源相关的专业课程,包括基础理论、实验技术、工程应用等,以确保学生能够掌握该领域的核心知识和技能,定期更新和优化课程内容,确保教学与最新的科研成果和行业趋势保持一致。将科研项目和产业合作项目的成果和经验融入课程教学中,增强教学的实用性和前瞻性。

先进空天动力与能源研究中心聚集了一支以国家级领军人才武志文教授为核心的多学科交叉科学研究团队,拥有“国务院政府特殊津贴”1名,国家级领军人才2名、国家级青年人才3名、德国洪堡学者2名、中国科协“青托”4人,涵盖了航空宇航科学与技术、动力工程及工程热物理、力学等多个一级学科,可支撑北京理工大学珠海校区多学科建设,为培养拔尖创新人才和复合型领军人才提供多元支撑,推动大湾区和国家空天动力、深空探测和低碳能源产业集群发展。

武志文,北京理工大学教授,博士生导师,国家级领军人才,专业责任教授,北京理工大学宇航学院副院长,长期从事冲压发动机领域的研究工作。《推进技术》编委会委员,科学出版社《空间电推进科学与技术丛书》编委,中国航天第三专业信息网特种及新型推进技术专业委员会委员,中国宇航学会第七届返回与再入专业委员会委员,中国宇航学会第一届电推进专业委员会委员,多个SCI\EI期刊审稿人。主持国家自然科学基金、武器装备预研基金以及企业委托项目多项,发表学术论文50余篇。

王宁飞,北京理工大学教授,博士生导师,国务院政府特殊津贴专家,国防科技专业某专家组特聘专家、兵工学会火箭导弹专业委员会委员、高超声速冲压发动机技术重点实验室委员、《航空兵器》第十九届编委、国防科技工业科学技术委员会导弹武器领域专业组成员、装发某专业组成员。获国家科技进步奖三等奖1项,国防科学技术进步奖二等奖2项、三等奖5项,学科优秀博士论文指导教师。

李军伟,北京理工大学教授、博士生导师,国家级领军人才。长期从事固体发动机燃烧流动理论和试验测试技术研究,主持军科委X73项目课题、国家自然科学基金重大科研仪器研制项目课题、装备预研项目等科研项目二十余项,荣获教育部技术发明一等奖(排名1)、中国兵器工业集团科技进步二等奖、国防科技进步三等奖等奖项,授权发明专利29项,发表SCI/EI论文90余篇,出版专著3部。担任国家自然科学基金函审专家,担任《International Journal of Aerospace Engineering》,《固体推进技术》等期刊编委。

实验室汇聚了一批优秀的专家学者,包括魏志军教授、世保禄教授、刘向阳教授、李世鹏教授、赵马杰教授、毛倩教授等。团队成员在美国、日本、德国、法国、新加坡、俄罗斯等有多年博士后和访学经历,在世界500强高新科技企业有多年工作经历,在空天动力和能源领域具有深厚的研究背景和实践经验。

研究成果

依托固体动力管理与安全技术创新中心,面向高性能固体动力、液体动力、高超声速推进、先进空间推进、新型能源及双碳减排的发展需求,推进团队在固体与液体火箭发动机理论与技术、吸气式冲压发动机、特种和新概念空间推进、先进燃烧理论与技术等方面的取得了系列高水平研究成果,获得了来自各部委、航天、兵器及船舶研究院所等科研项目的大力支持。近五年牵头承担基础加强重大项目、国防重大重点项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目等,深度参与多项重大武器装备型号动力研制,牵头建设固体动力管理与安全创新中心,荣获教育部技术发明一等奖一项、国防技术发明二等奖两项。团队教师指导本科生、研究生荣获省部级科创竞赛奖50余项。

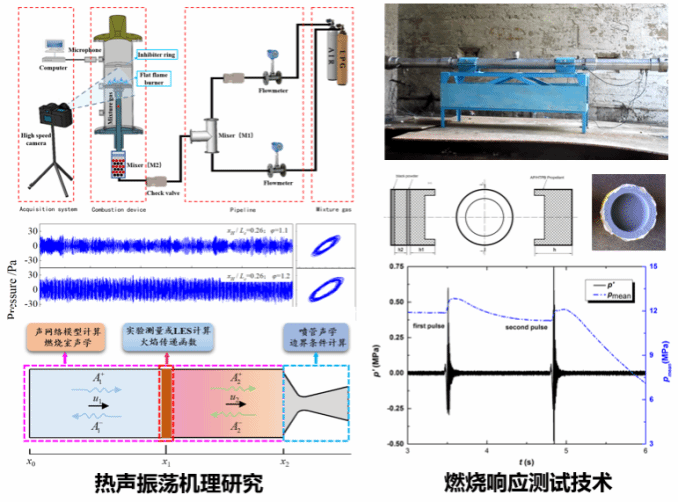

成果1:固体火箭发动机燃烧不稳定研究

围绕导弹武器快速机动需求,突破了高过载下固体推进剂压力耦合响应测试与发动机内弹道精确预示技术,解决了飞行条件下固体火箭发动机不稳定燃烧机理不清的问题,荣获教育部技术发明奖一等奖,成功应用于型号发动机研制。

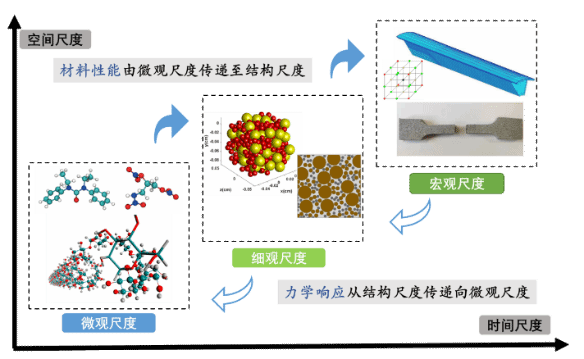

成果2:固体火箭发动机使役性能评估与提升

围绕固体发动机使役性能评估和提升的重大需求,突破了发动机装药多尺度模拟和推进剂脱湿特性测试等关键技术,解决了结构完整性评估不准和安全性无法评估问题,获得了国防技术发明二等奖,成果应用于重大型号研制。

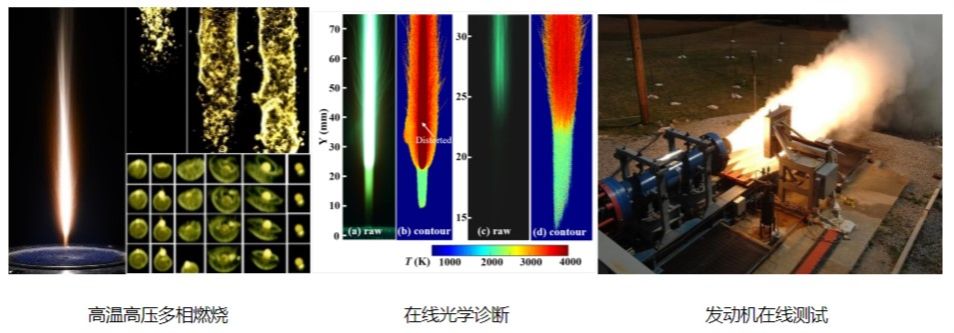

成果3:发动机多相燃烧与高效释能

针对极端条件下推进剂燃烧流动测试瓶颈问题,发展了高温高压多相多物理场燃烧可视化技术,突破了发动机两相燃烧流动在线离线测试技术,解决了凝相粒子过载烧蚀预示与沉积抑制难题,提升发动机可靠性,荣获国防技术发明二等奖,已应用于多个型号发动机。