实验室介绍

高效催化与能源材料转化实验室作为广东省重点实验室,在首席科学家曹传宝教授的带领下,聚焦能源材料与催化科学领域的前沿研究。实验室集基础研究、技术开发与人才培养于一体,致力于推动能源转化与存储领域的创新发展。实验室通过精准调控单原子的局域配位环境,构建了高负载的非贵金属单原子催化剂,显著提升了其催化活性与选择性。采用多种合成策略设计制备了一系列结构可调的非贵金属催化剂,并成功应用于OER、HER催化过程及金属-空气电池等能源转化体系,展现出优异的催化性能。实验室通过原位表征技术深入探究了催化反应过程中的表面活性位点演变机制,设计合成了具有特定能带结构及界面特性的半导体纳米材料,实现了高效光催化分解水产氢,产氢性能处于国际先进水平。实验室针对能源转化与存储领域的关键科学问题及技术瓶颈,开展基础研究与应用开发,致力于开发高性能催化材料及新型储能材料,并推动其在实际能源系统中的应用,以助力国家能源战略发展及碳中和目标的实现。

建设定位及目标

实验室坚持中长、期发展目标,致力于构建具有中国特色的高效催化材料、创新工艺与原创理论的协同体系,巩固并强化在高效催化材料领域的国内领先优势。面向能源转化、太阳能利用、储能器件及高分子能量吸收等方向,聚焦关键科学问题,力争实现基础理论与核心技术的持续突破;承担国家重大科技任务,产出具有原创价值的标志性成果。依托科教融合与产研协同,培养一流人才,加速成果落地转化,服务国家能源战略与经济社会可持续发展。

研究方向

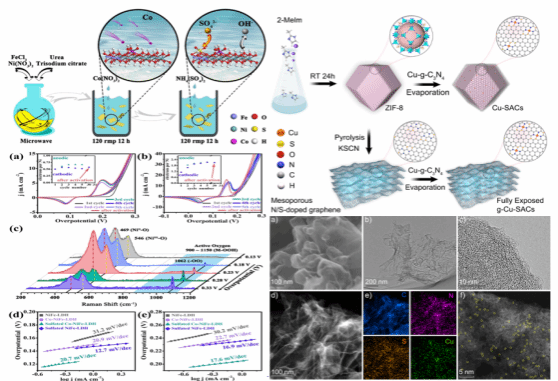

1. 能源转化催化材料:围绕高效、低成本催化体系的构建,以非贵金属单原子催化剂为核心研究对象,系统开展可控制备-结构解析-性能评价-构效关联的全链条研究。拓展应用于传统工业催化与新兴能源转化领域,特别关注金属-空气电池的研究,为下一代高比能、长寿命储能系统提供关键材料解决方案。

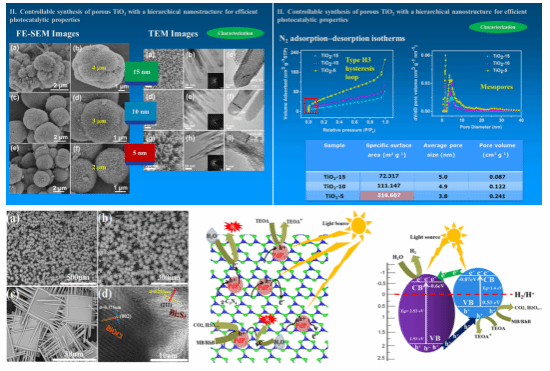

2. 太阳能转化相关材料:聚焦绿氢的催化产生和CO2转化,利用太阳能催化转化产生氢气以及转化CO2,研究材料结构与光催化性能的关系,特别关注异质结构材料,通过能带工程与界面电场协同调控,实现光吸收增强、载流子寿命延长和表面反应动力学同步优化,显著提升太阳能到氢能的转化效率。将CO2定向转化高值含碳化学品或燃料,探索绿氢的新型应用场景,为零碳能源系统提供关键材料与技术支撑。

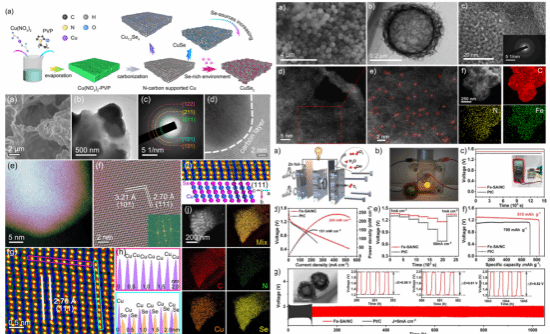

3. 能源存储材料与器件:面向高安全、低成本储能需求,聚焦镁离子电池电压极化与容量衰减、高压区电解液-电极界面兼容性差导致的阴离子氧化还原动力学迟滞及化合物溶解等瓶颈问题,通过晶格调控与缺陷工程协同设计新型正极材料,结合电解液及固态电解质的优化,实现高压平台稳定输出及循环寿命突破,加速镁离子电池商业化进程。

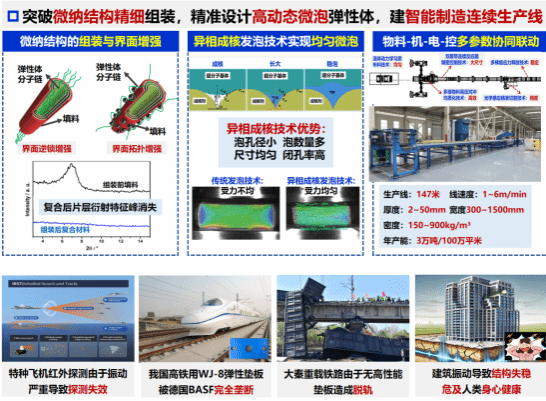

4. 高分子材料的能量吸收研究:主要关注高分子材料特别是聚氨酯材料在减震降噪方面的应用研究,着重研究性能机理,利用基础研究进一步优化提升产品的性能,为复杂服役环境下的减震降噪提供高性能、可复制的聚氨酯材料解决方案。

研究成果

1. 基础研究方面,在单原子催化剂的制备及其性能研究方面处于国际先进水平,相关成果发表在Nat. Comm、ACS Nano、Applied Catalysis B等杂志上;

2. 在光催化能量转化研究中,在产氢以及光催化降解方面发表多篇高水平论文,相关成果发表在Nat. Comm、Energy Storage Materials等杂志上;

3. 团队在高分子材料如聚氨酯以及纤维素材料的研究中,在减震抗噪等能源相关领域取得了突破性进展,其产品实现了产业化并占据国内龙头地位,并入选教育部主题案例;

4. 在能源存储材料与器件研究中,研究了不同类型的材料以及性能,处于国际先进水平,特别是镁电池的研究国际上领先;

5. 过去的几年中团队共发表高水平论文300余篇,获授权专利100多项,制订地方及团体标准10余项,获得北京市自然科学二等奖,中国发明协会一等奖,山东省技术发明奖一等奖,山东省科技进步二等奖等奖项。

实验室成员

曹传宝教授,新世纪人才,Fellow of International Advanced Materials Association. 在Adv. Mater、JACS,、Nat. Comm等杂志发 表论文400余篇,他引数15400余次,H因子72,获授权专利40多项,专著一部,教材3本,获北京市自然科学二等奖。

邹美帅,博士,教授、博士生导师,入选国家高层次领军人才。现任北京理工大学党委常、副校长,珠海校区党委书记兼校长,国家阻燃材料工程技术研究中心主任,兼任中国发明协会理事、中国国防工业企业协会两用技术创新分会副理事长、中国兵工学会火炸药专业委员会委员、中国化工学会新材料专业委员会委员。主要研究领域为功能高分子及含能材料,主持国家重点研发计划、国家自然基金重点项目、军委科技委及国防重大专项等项目多项,获山东省技术发明奖一等奖、中国发明协会创新创业奖一等奖、中国兵工学会青年科技奖、中国产学研合作创新奖等省部级奖励多项。以第一或通讯作者在《Adv.Funct.Mater.》、《Chem.Eng.J》、《Adv.Sci.》等国内外期刊发表学术论文100余篇;出版教材及专著2部;申请国防/国家发明专利共计100余项。

孟文君教授,博士,国家级青年人才入选者,香港工程师学会会员(MHKIE),美国材料与试验协会(ASTM)会员。主要从事抗菌及生物材料、功能高分子材料、能源存储材料与器件的研究。主持多项中国香港特区政府创新科技署创新及科技基金项目,成功实现6项技术商品化,并获中国、美国、英国、日本及中国香港发明专利授权19项。自2018年起连续8年(迄今)以第一发明人身份荣获国际发明奖项,包括美国爱迪生奖金奖1项、银奖1项;日内瓦国际发明展评判特别嘉许金奖1项、金奖4项及银奖2项。以第一作者及共同作者身份发表学术论文20余篇,撰写专著章节1篇,论文总被引超过2600次,H指数达17。

朱有启副教授,博士生导师,清华大学博士后(合作导师李亚栋院士)。主要从事低维纳米材料的设计合成与应用研究,尤其是超薄类石墨烯二维纳米材料的可控制备及其在能量储存与转换方面的应用研究、单原子催化剂和纳米催化化学研究等。研究领域:1、二维材料;2、微波无机合成化学;3、单原子与纳米催化;4、锂离子电池、钠离子电池、镁二次电池、金属-空气电池等关键电极材料与电催化;5、低维含能材料化学。在Nat. Commun., ACS Nano, ACS Catal., Adv. Funct. Mater., Appl. Catal. B, Small, Nano Res.等期刊发表第一或通讯作者SCI论文100余篇,申请国家发明专利6项,获得授权4项。主持国家重点研发计划课题1项,国家自然科学基金面上项目2项、中央高校基本科研业务费1项,博士后基金及企业横向项目多项。获得北京市自然科学二等奖。担任Nano Res., JMCA, JPCL, AFM等国际期刊独立审稿人。入选全球前2%顶尖科学家榜单。

郭冰之副教授,博士后,清华大学访问学者。主要从事功能材料、纳米复合材料方面的科研工作。主持广东省和珠海市产学研等多项科研项目,参与国家“973”专项,国家自然科学基金等,发表论文十余篇,其中SCI,EI索引8篇,申请国家发明专利8项,授权4项。

刘洪博副教授,博士,硕士生导师,广东省高等教育管理学会课程思政专委会理事,珠海市欧美同学会理事,入选广东省高校优秀青年教师培养者计划,赤花山学者。主要从事纳米功能材料的设计和应用研究,研究领域包括:二维材料、光催化分解水产氢、电解海水制氢、大气和水污染物降解与利用等。主持广东省青年创新项目等多项科研项目,发表学术论文30余篇,申请发明专利2项。